反分析-Rocscience Slide2软件教程

1.0 引言

本教程演示了 Slide2 中的反分析(Back Analysis)功能。该功能可以确定在给定边坡中,为实现期望的安全系数所需的支护力。在开始本教程之前,建议先完成教程 07 - 支护教程,以熟悉本教程中使用的支护功能。

本教程涵盖的内容:

·支护反分析功能

·土工合成材料支护

·添加支护模式

·滑动面边界

·粒子群搜索(非圆形搜索)

完成效果:

本教程完成后的成果文件为 Tutorial 30 Back Analysis.slmd。所有 Slide2 安装时附带的教程文件,可通过 Slide2 主菜单选择 文件 > 最近文件夹 > 教程文件夹 来访问。

反分析是进行初步支护系统设计的有效工具,其优势包括:

·可在指定高程处计算所有分析滑动面所需的支护力;

·显示需要该支护力的临界滑动面;

·可用于圆形和非圆形滑动面分析;

更多详情,请参阅 反分析概述页面(Back Analysis Overview)。

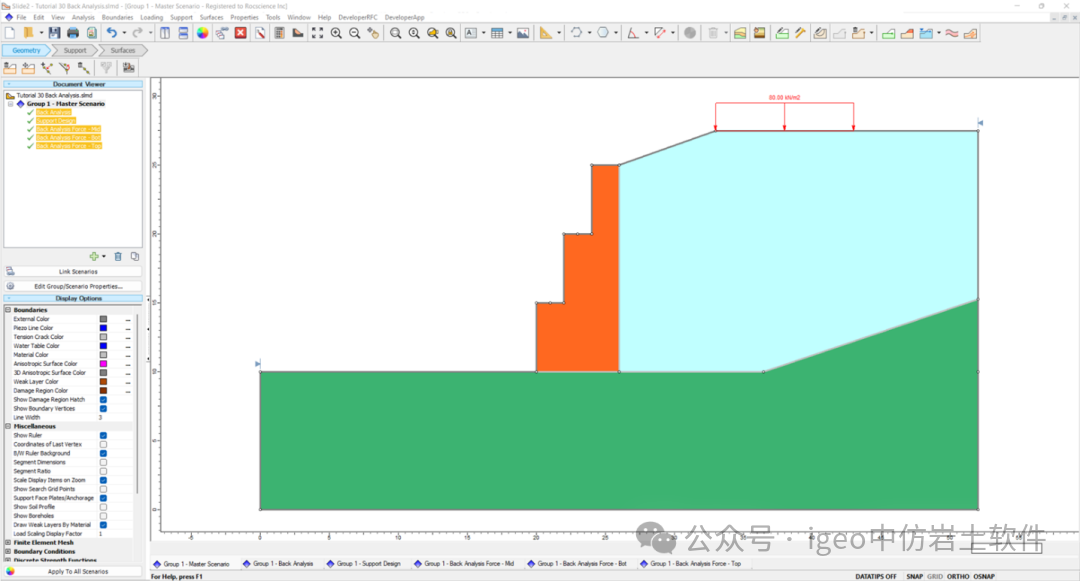

2.0 模型(默认)

通过选择 文件 > 最近文件夹 > 教程文件夹 打开 Slide2 教程文件夹。

选择 Tutorial 30 Back Analysis – starting file.slmd 并点击“打开”。

该初始文件已定义几何和材料参数。模型包括一个由三层组成的挡土墙。请注意,其中包含 5 个附加工况以及一个主工况(Master Scenario),这些将用于支护设计过程。

起始模型:

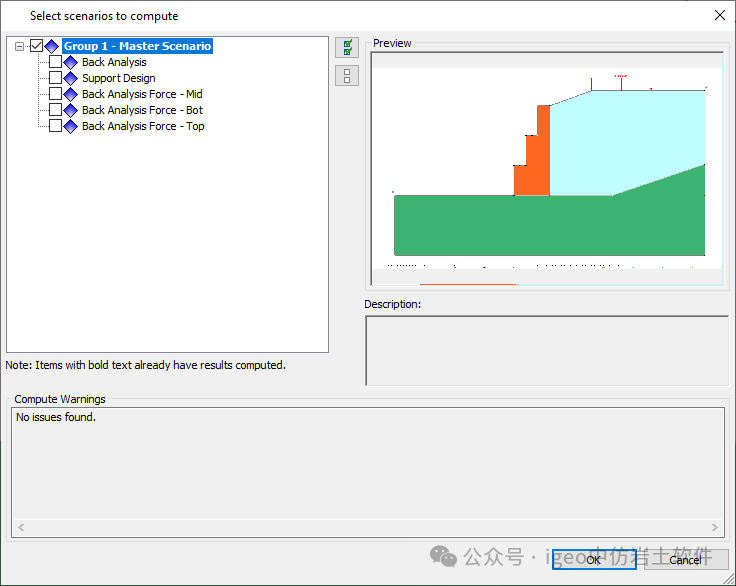

3.0 计算与解释

首先需要验证当前边坡的安全系数是否低于目标值,并判断是否需要支护。为了确保设计安全,我们设定期望的安全系数(F.S.)为 1.5。

选择 分析 > 计算(点击“计算”图标),取消选择除“Group 1 – Master Scenario”以外的所有工况,仅运行该工况。

计算对话框:

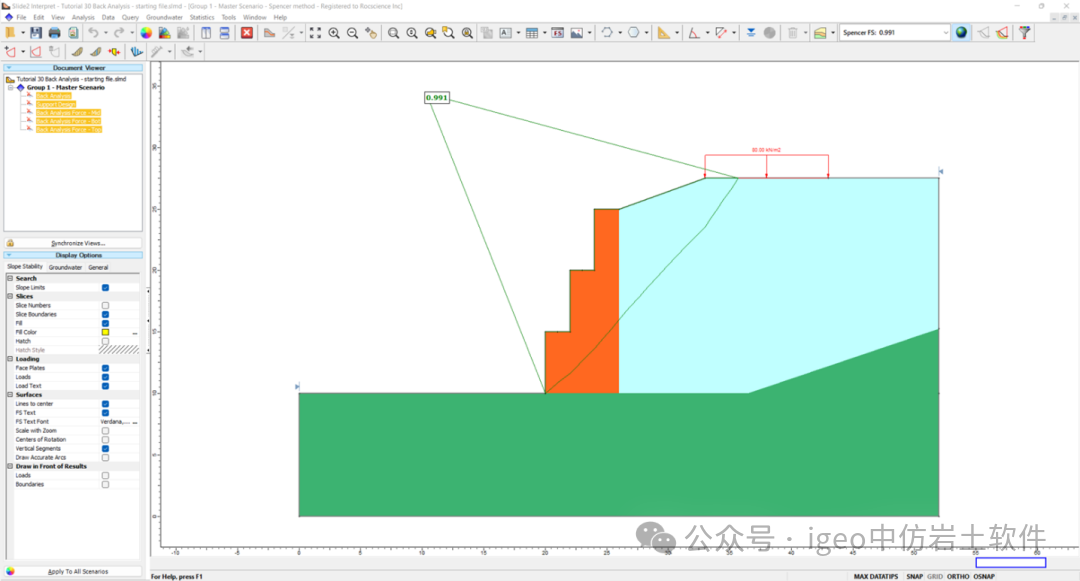

计算完成后,选择 分析 > 解释(点击“解释”图标)以查看结果,此操作将启动解释器(Interpreter)。

当前安全系数低于 1.5,因此需要在挡土墙上添加支护。

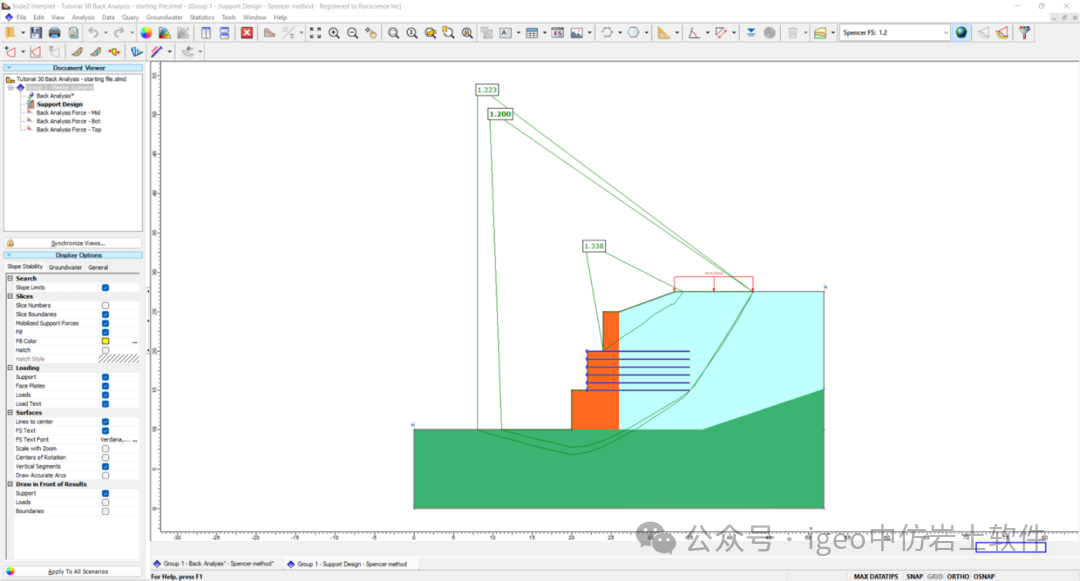

初始计算结果(Master 工况):

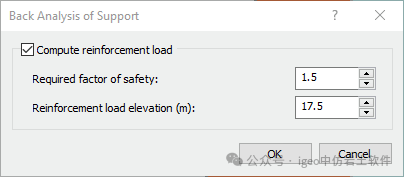

4.0 支护力的反分析

现在我们将在挡土墙上执行支护力反分析,以确定实现安全系数为 1.5 所需的支护力。

关闭解释器窗口返回建模器(点击“模型”图标),并在文档浏览器中选择“Back Analysis”工况。

依次选择 支护 > 反分析 打开“支护力反分析”对话框。

·勾选“计算支护荷载(Compute reinforcement load)”以启用反分析功能;

·输入期望的安全系数:1.5;

注意:

此过程在所有滑动面确定之后进行,因此其不影响安全系数的计算结果。任何安全系数已高于目标值的滑动面都不会参与计算。

由于临界滑动面穿过第二段挡墙,因此设置支护荷载高程为 17.5 米,约为该墙高度的一半。

点击“确定”。

支护力反分析对话框:

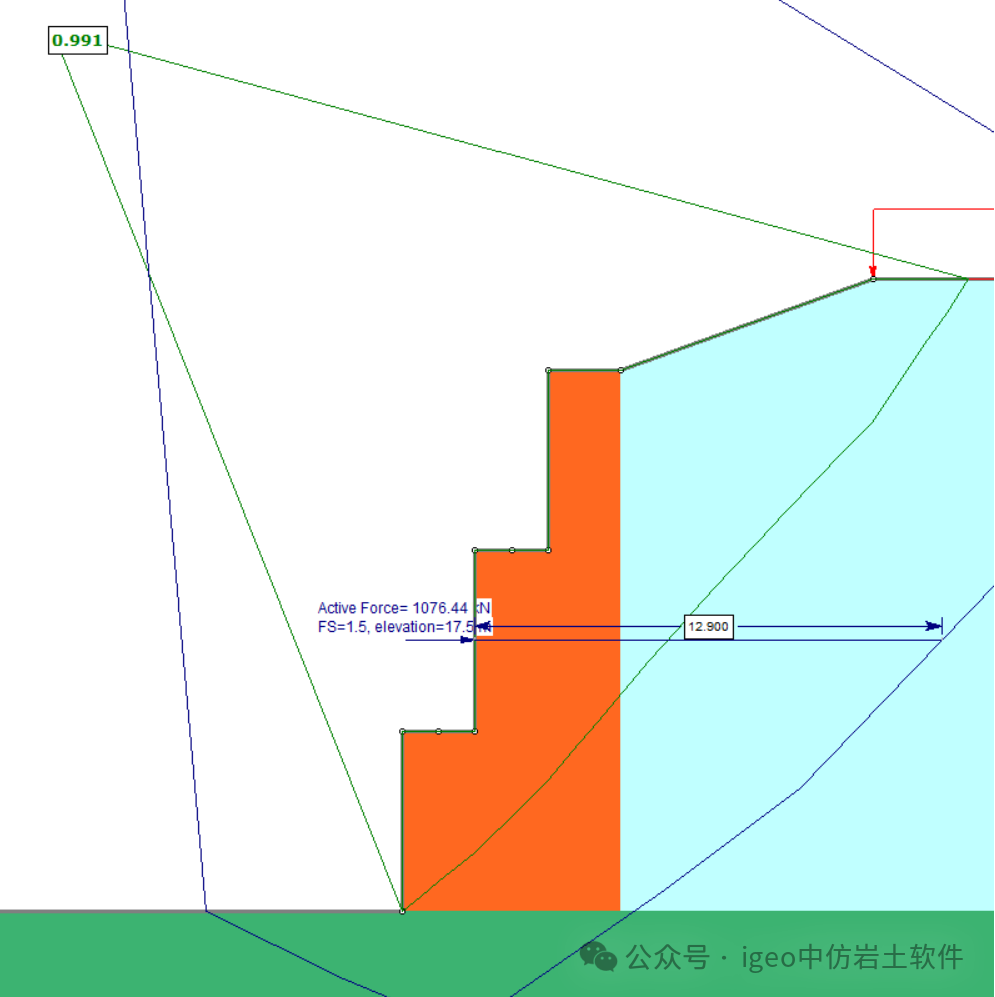

此时,可以看到一个水平箭头出现在挡墙上,代表了为实现目标安全系数(1.5)所需的支护力。

说明:

支护力仅在水平方向施加,并将在其施加方向上遇到的首个材料边界处被截断。

5.0 利用反分析结果进行设计

在 Interpreter 中查看 Back Analysis 工况的结果后,我们可以据此确定支护体系中每根土工合成材料所需的强度和长度。

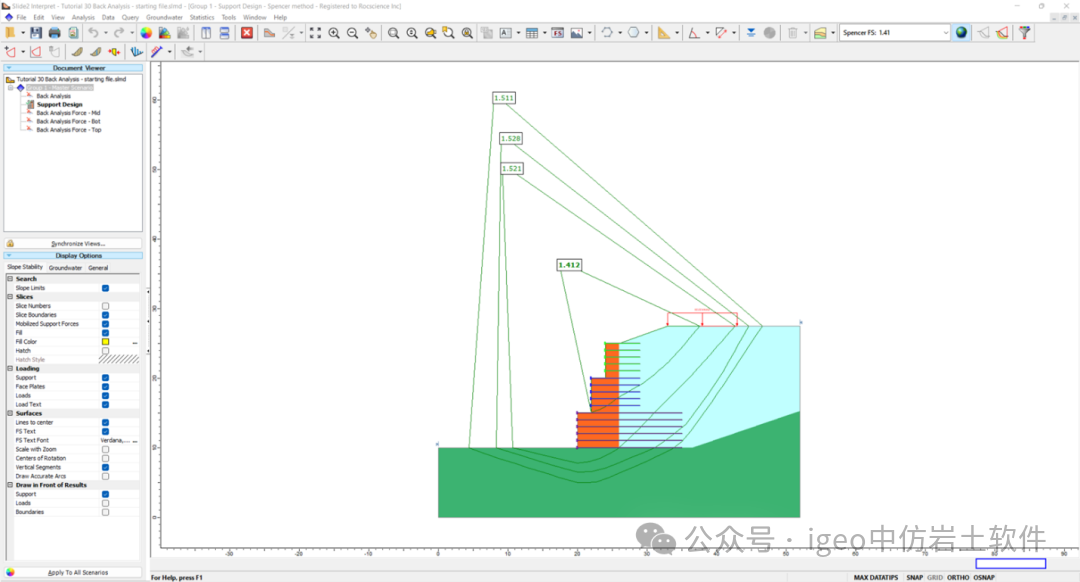

计算并查看结果

与之前一样,选择 分析 > 计算,仅勾选 Back Analysis 工况并运行。随后点击 分析 > 解释 打开 Interpreter。

·在菜单中选择 数据 > Back Analysis > Active Force,或在工具栏的 Back Analysis 下拉菜单中选择 Active Force,确保显示的是主动支护力。

·此时,软件会给出针对当前墙段的支护力(1077 kN),并标明其类型(主动或被动),同时高亮显示需要此支护力的临界滑动面。

注意:

默认显示主动(Active)支护力,其通常小于被动(Passive)支护力。这两种力的临界滑动面是同一个。有关主动/被动力的区别,可参阅帮助文档 Active/Passive Force Application。

·若将该总力分配为 5 根支护,则单根约为 215 kN。

·选择 工具 > 测量,以反分析力的作用点为起点(可在提示行输入 (22, 17.5)),再取该反分析水平线与高亮临界滑动面的交点为终点。量得的水平距离约为 13 m。

因此,可尝试的初步支护方案:5 根土工合成材料,长度 13 m,单根强度 215 kN/m。

说明:

与力作用点不直接接触的滑动面质量不会计入分析;这些滑动面通常不受额外支护力影响。

6.0 初步支护模式设计

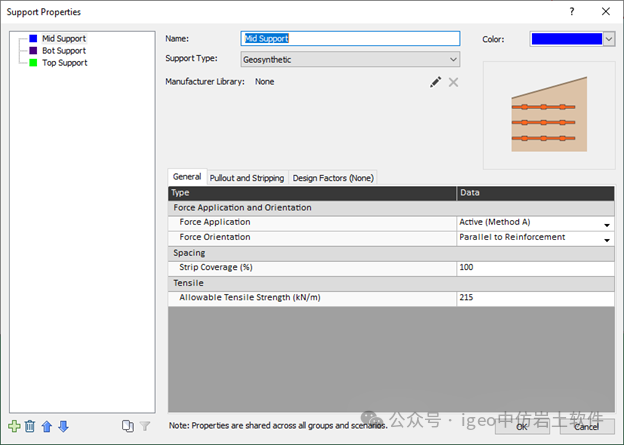

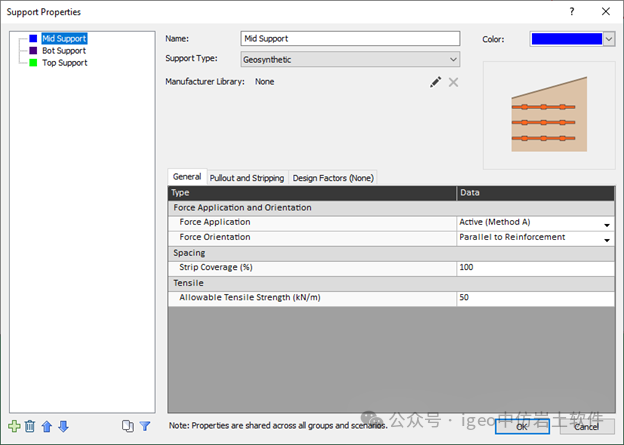

本教程所用的土工合成材料支护已预先定义;只需调整抗拉强度。

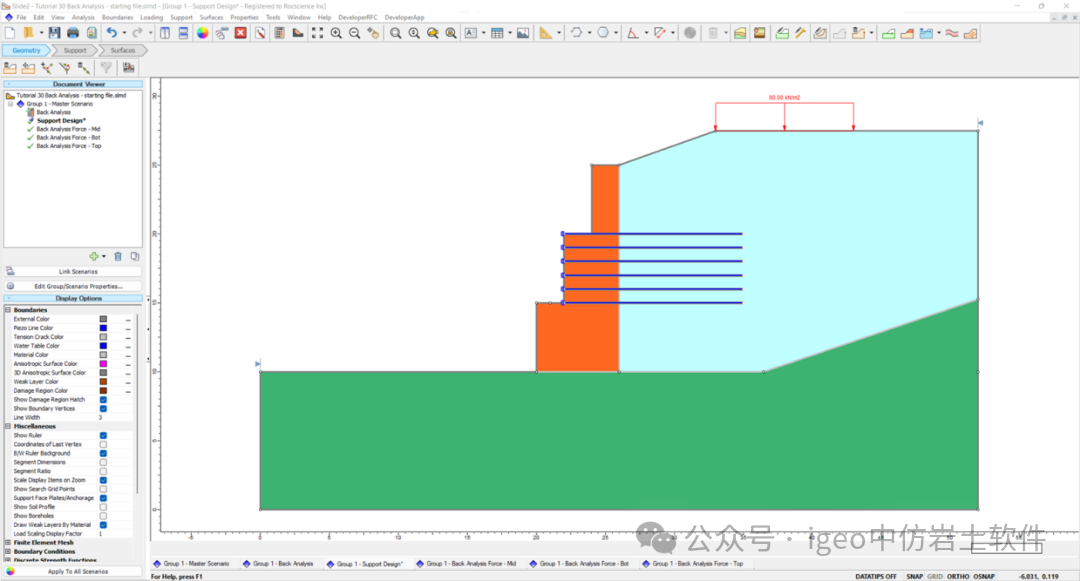

1.关闭 Interpreter 回到 Modeler,选择 Support Design 工况。

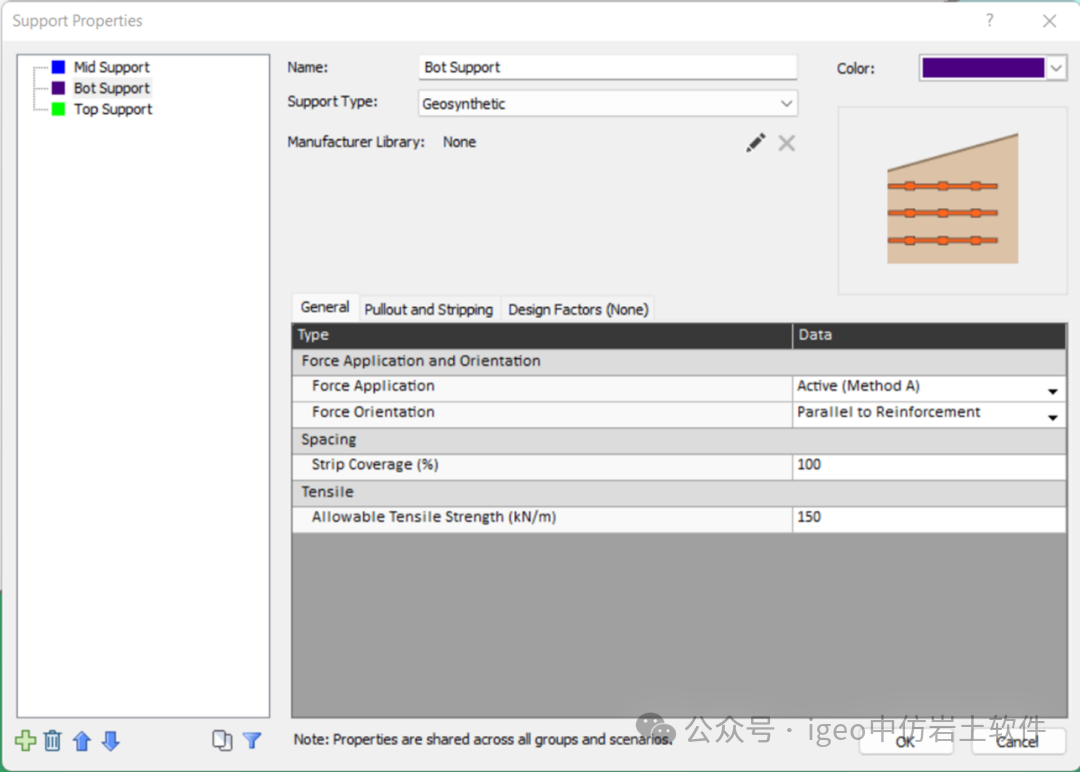

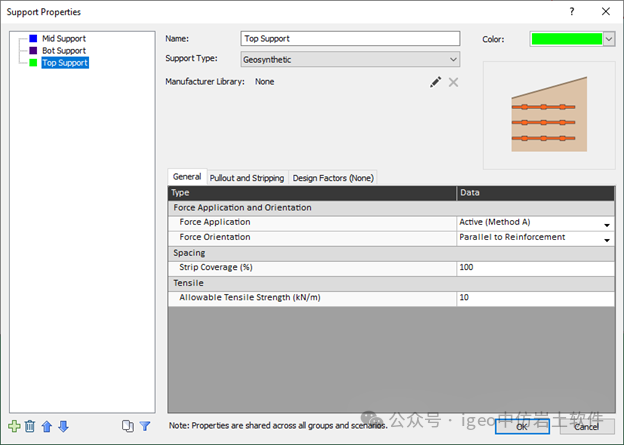

2.依次点击 属性 > 定义支护,选择 Mid Support 支护类型,将允许抗拉强度改为 215 kN/m,确认。

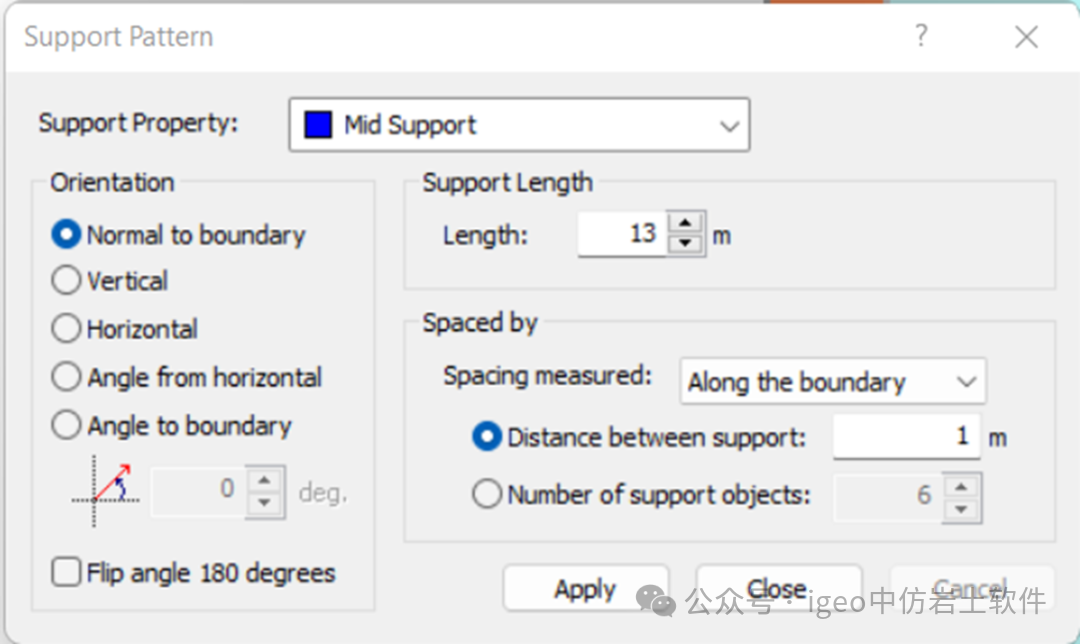

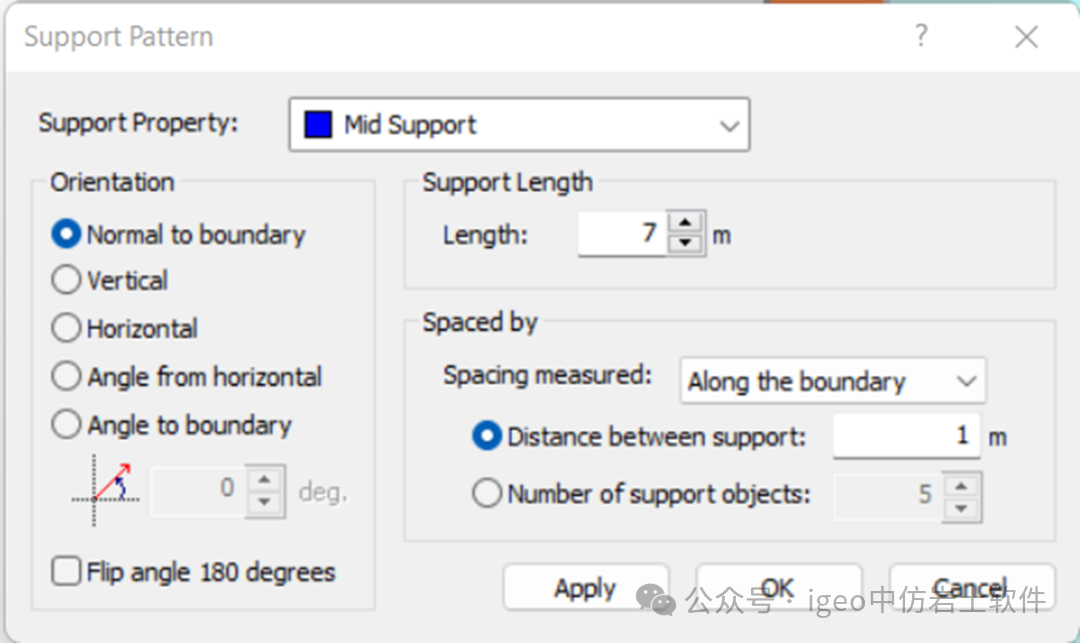

3.点击 支护 > 添加支护模式,确保 Support property 选择 Mid Support,设定 Support Length 为 13,确认。

4.以中间墙顶点 (22, 20) 为第一点,墙底 (22, 15) 为第二点,共布置 6 根支护。

随后选择 分析 > 计算,仅运行 Support Design 工况,再打开 Interpreter 查看结果。

在该模型中,临界滑动面通过 Particle Swarm 搜索(Spencer 法,Multiple Mins)得到。可以看到:

·所有滑动面的安全系数均低于目标 1.5;

·在上部墙段出现了更局部的失稳面——说明还需加强支护。

7.0 使用多次反分析完善设计

为完成设计,需要结合不同高度的 Back Analysis 结果与坡面限制(Slope Limits),针对局部滑动面进行优化。

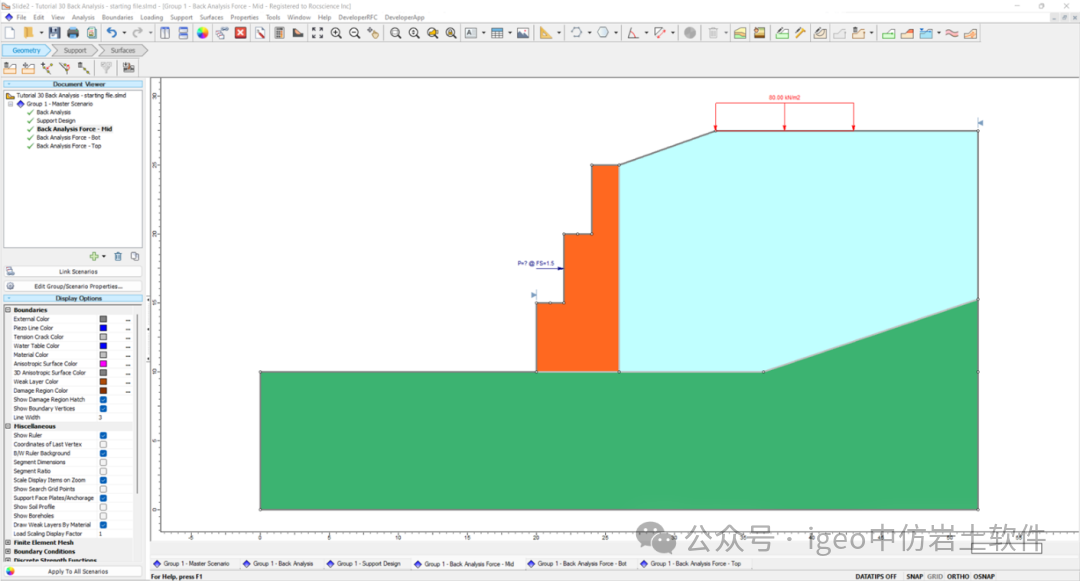

1.关闭 Interpreter,返回 Modeler,选中 Back Analysis Force – Mid 工况。

2.再次执行 支护 > 反分析,勾选 Compute reinforcement load,目标 F.S. = 1.5,高程 17.5 m,确认。

3.右击左侧坡面限制,选择 Move Limits(或菜单 Surfaces > Slope Limits > Move Limits),将左侧限制拖至第二段墙边 (20, 15)。

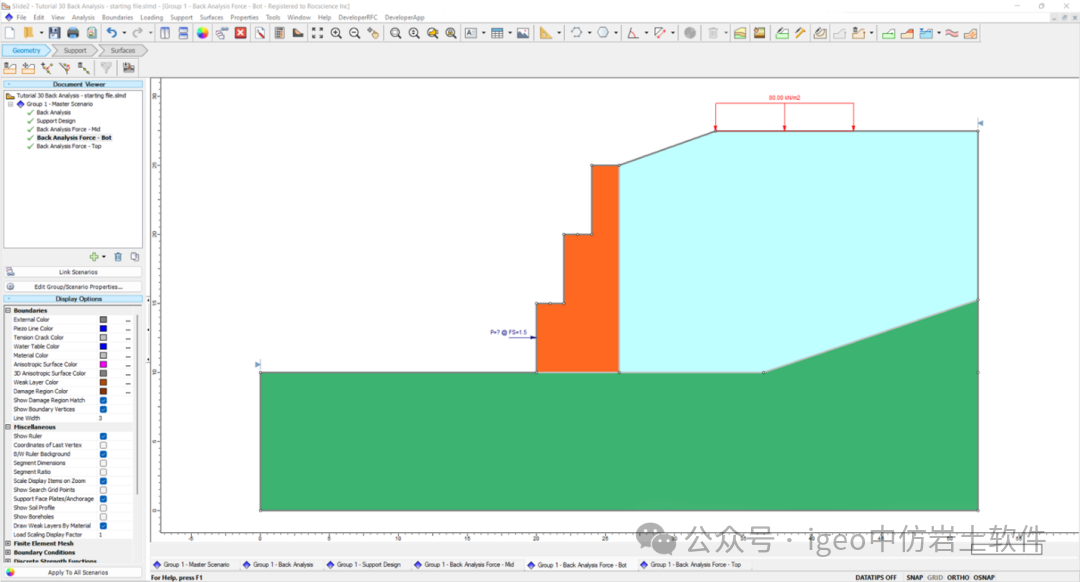

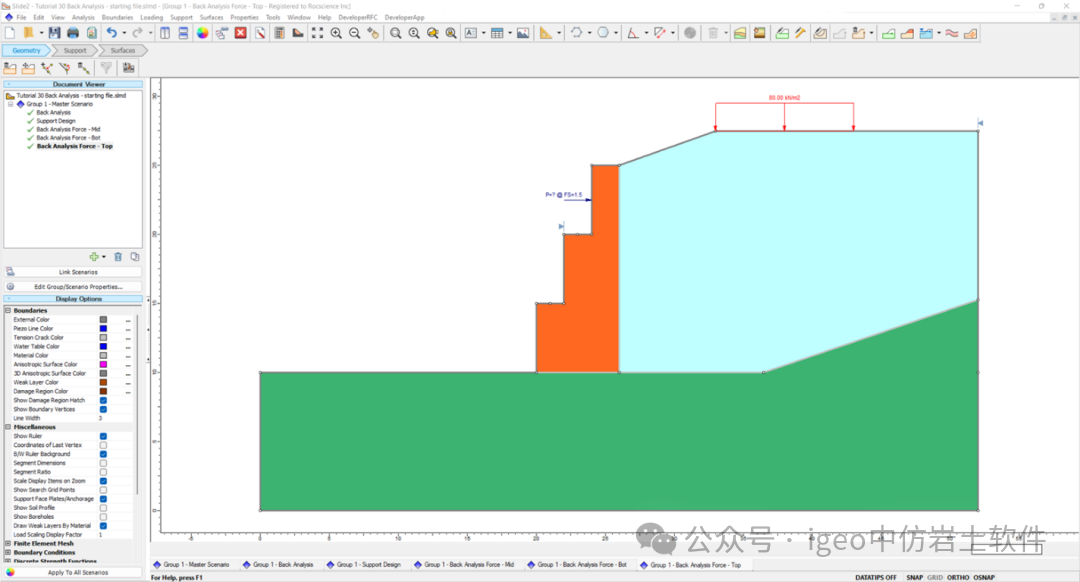

通常应对其余 2 个工况重复此过程。为节省时间,本教程文件已设置好 Bottom 与 Top 两个 Back Analysis 工况:

·每个工况在不同高程施加反分析力

·并调整了相应坡面限制

7.1 计算并查看结果

·选择 分析 > 计算,计算 3 个 Back Analysis Force(mid、bot、top)工况。

·打开 Interpreter,同步查看三条反分析力在各自高程处的结果。

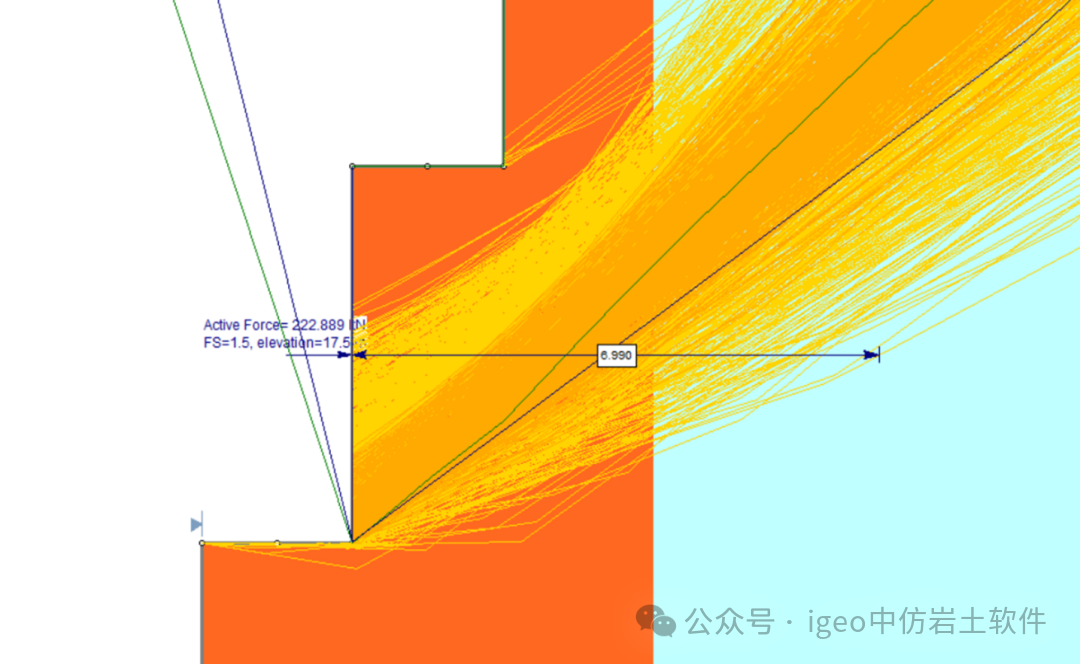

以 中部(Mid) 工况为例:

1.在工具栏 Back Analysis 下拉中选择 Show all surfaces with FS < 1.5(或菜单 数据 > Back Analysis 同功能),类似 Filter Surfaces。

2.使用 工具 > 测量,起点为反分析力位置,终点为显示带状区域内最深(水平距离最大)的滑动面与水平线交点(非临界反分析面)。

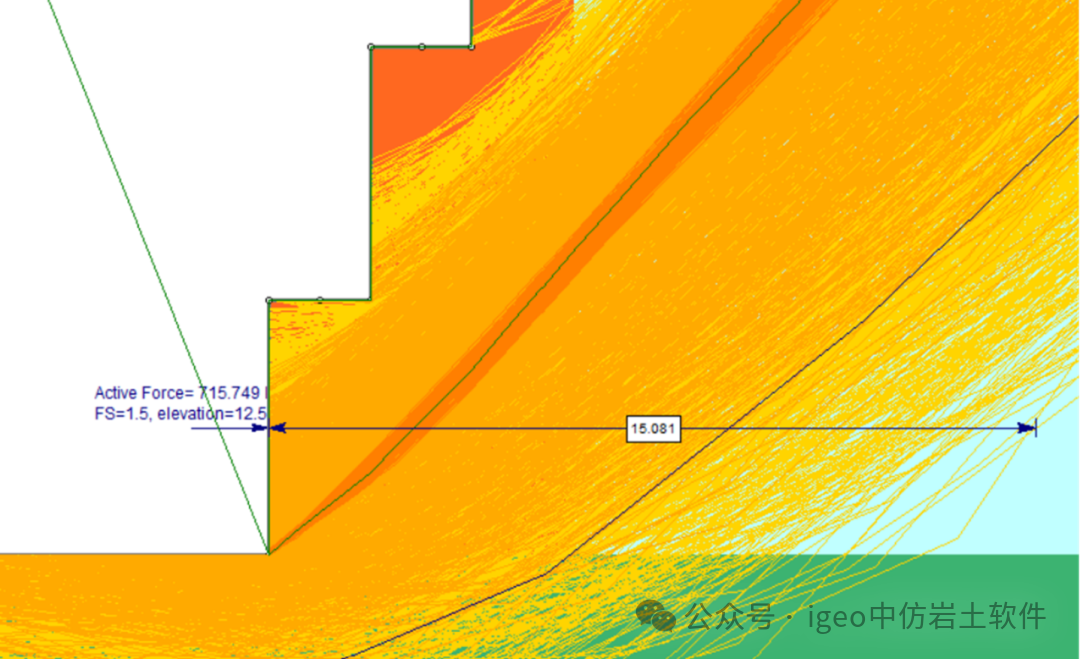

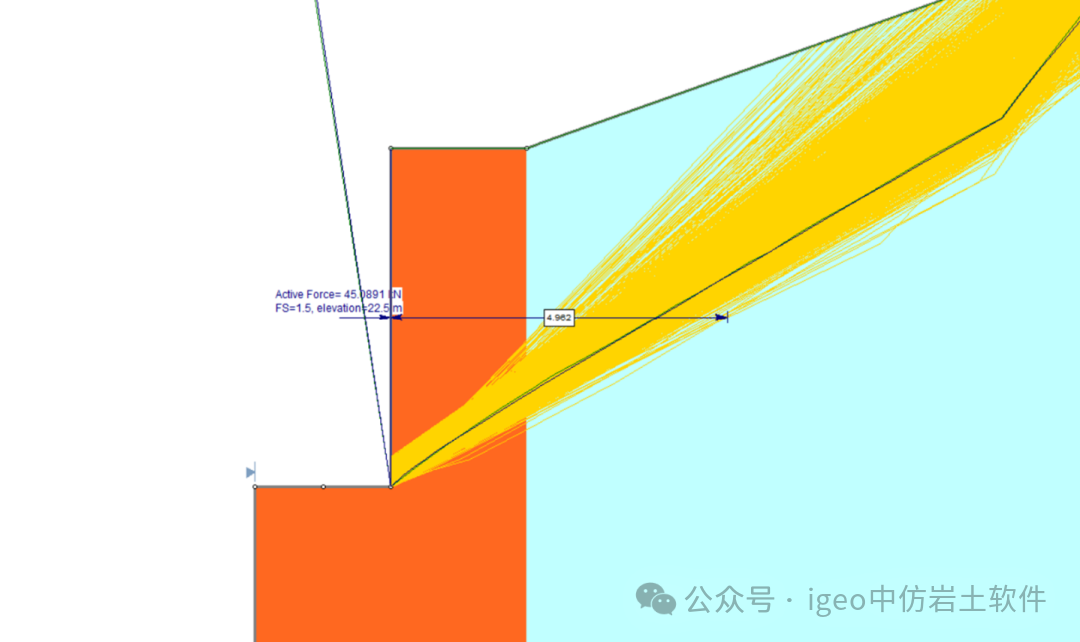

对 Bottom 与 Top 工况重复上步。结果汇总如下:

墙段 | 反分析总力 (kN) | 至最深滑动面水平距离 (m) | 每根设计强度 (kN) |

中部 | 223 | 7.0 | 50 |

底部 | 716 | 15.1 | 150 |

顶部 | 46 | 5.0 | 10 |

设计强度 ≈ 总力 ÷ 5(每段 5 根支护)。

7.2 运用坡面限制与失稳带进行设计

Back Analysis 的优势在于:对任何接触到的有效滑动面,都会给出达到目标 F.S. 所需的最大力。但在多段竖壁场景下,单一高程的反分析往往会触及深部大范围滑动面,导致力值过于保守。

通过调整坡面限制,可使反分析力聚焦于竖壁局部滑动面;再使用该“局部带”内最深滑动面来同时考虑最大力与必要长度,即可更合理地确定支护参数。深部大滑动面则可由下部支护(力臂更大)承担。对每段竖壁重复此流程,就能为各墙段设计出更经济、有效的支护体系,避免整体过度设计。

8.0 改进支护模式设计

基于前述的 Back Analysis 结果,我们可以为边坡每一段墙体施加新的支护模式。

1.点击 保存 图标,然后关闭 Interpreter。在 Modeler 中再次选择 Support Design 工况。

2.依次点击 属性 > 定义支护,根据第 7.1 节中每段墙体所需的支护强度调整各支护的允许抗拉强度,点击“确定”。

·中段支护(Mid) 设置示例:

·底部支护(Bottom) 设置示例:

·顶部支护(Top) 设置示例:

3.右键点击中间墙体上的已有支护图案,选择 删除图案(Delete Pattern) 删除原始支护。

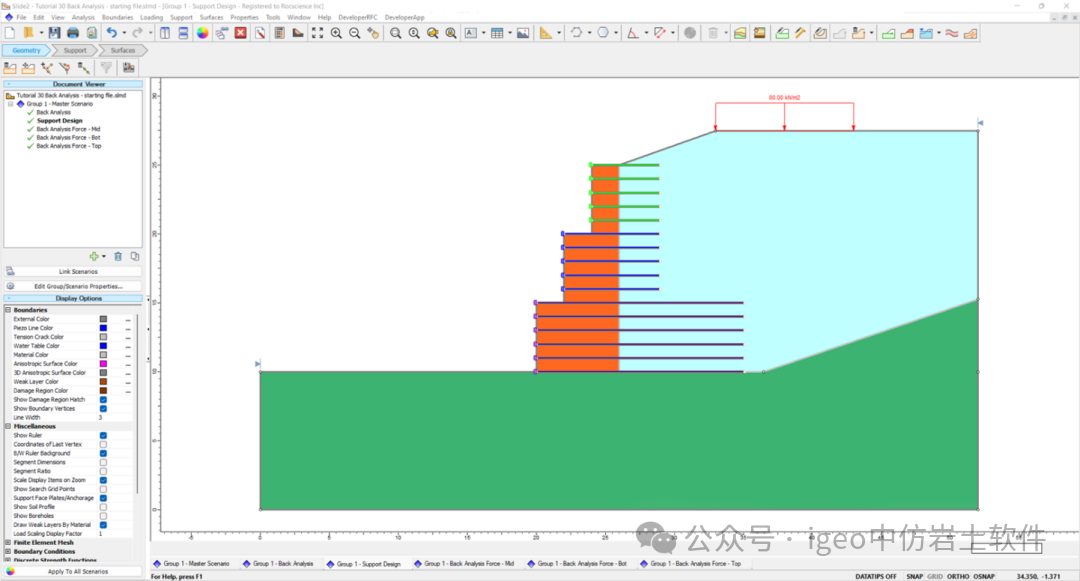

4.点击 支护 > 添加支护图案 图标,添加新的支护。

对于 中部支护(Mid Support),设置支护长度为 7.0 m,点击“确定”。

然后,像之前一样从中墙顶部依次布置 5 根支护。

对其余两个工况重复上述操作:

·底墙(Bottom Wall):设定支护长度为 15.1 m,并增加一根支护(总共 6 根);

·顶墙(Top Wall):设定支护长度为 5.0 m,布置 5 根支护。

最终模型将包含 三组支护模式,分别作用于顶、中、底三段墙体。

8.1 计算与结果查看

点击 分析 > 计算 图标,仅运行 Support Design 工况。

随后打开 Interpreter 查看分析结果。

三组支护模式的分析结果:

与初始设计相比,结果明显改善。对于上部两段墙体中更局部的失稳面,安全系数已接近目标值 1.5。此时可进一步优化:

·延长支护长度,

·提高支护强度,

·或两者结合。

例如:

·将顶部与中部支护长度分别增加至 8 m 和 10 m,可使安全系数超过 1.5;

·或将支护强度分别提高至 20 kN/m(顶部)和 75 kN/m(中部)以满足要求。

9.0 额外练习

本教程中 顶部与底部墙体 的 Back Analysis 模型,是按照中部墙体相同的方法预先设置的。

作为额外练习,可尝试自行设置以下内容:

·创建对应的 Back Analysis 工况;

·设置适当的 反分析高程 与 坡面限制;

·并确定所需支护力与长度(参照本教程提供的数据)。

此外,还可以通过调整支护的长度和/或强度,使安全系数达到目标值 1.5。

10.0 总结

本教程演示了如何使用 Support Back Analysis(支护反分析) 功能进行边坡稳定性初步支护设计。

通过本教程介绍的操作流程,即便是复杂场景(如本例中的挡土墙),也可快速构建多种支护类型。

尽管最终仍需迭代优化设计,但 Back Analysis 功能 能极大加快设计过程,并为支护模式提供可靠的初始方案。

联系我们

中仿岩土软件区域负责人联系方式:

张经理:17621192152【上海、浙江、广东、广西、海南、江西、福建】

丰经理:17521145176【北京、河北、天津、山东、山西、安徽、江苏、河南、黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古】

许经理:18971301365【湖北、湖南、四川、重庆、宁夏、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆、青海、西藏】

公司电话:021-80399555

地址:上海市松江区九新公路1005号临港松江科技城中仿大厦(201615)

电子邮箱:info@cntech.com

客服热线:400-888-5100

技术交流(QQ群):534132040(GeoStudio),346550371(Rocscience)

购买咨询(微信):请用微信扫一扫