-

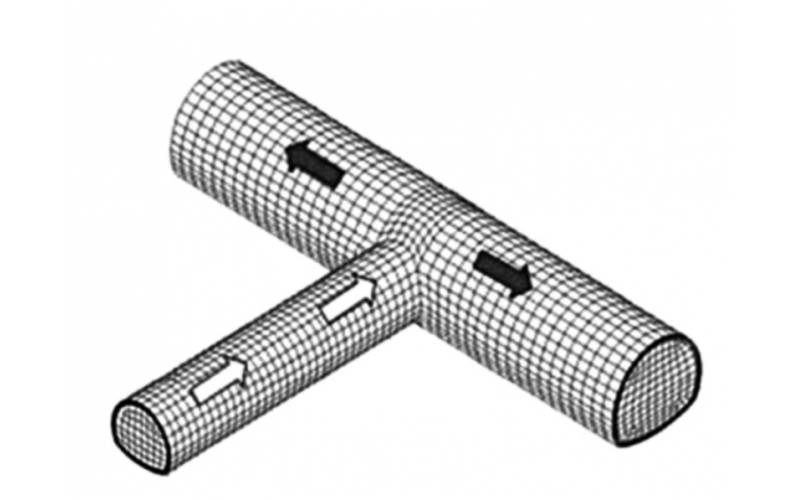

特长公路隧道主洞与配电室交叉结构稳定性分析

因空间交叉结构受力复杂性而导致的长大公路隧道大变形和支护结构失稳的事故屡见不 鲜。文章介绍为确保隧道交叉结构受力的安全与合理,以宝塔山隧道为依托工程,采用喷射聚丙烯纤维混凝 土作为支护手段,运用 ADINA 有限元软件建立数值计算模型,对隧道交叉结构的围岩变形、支护结构与围岩 的接触应力、支护结构内力进行分析。研究表明: 拱顶、仰拱的最大变形量出现在交叉部位,隧道主洞有接触 应力集中现象,拱腰附近安全系数最小。

2024-12-04 iGeo

-

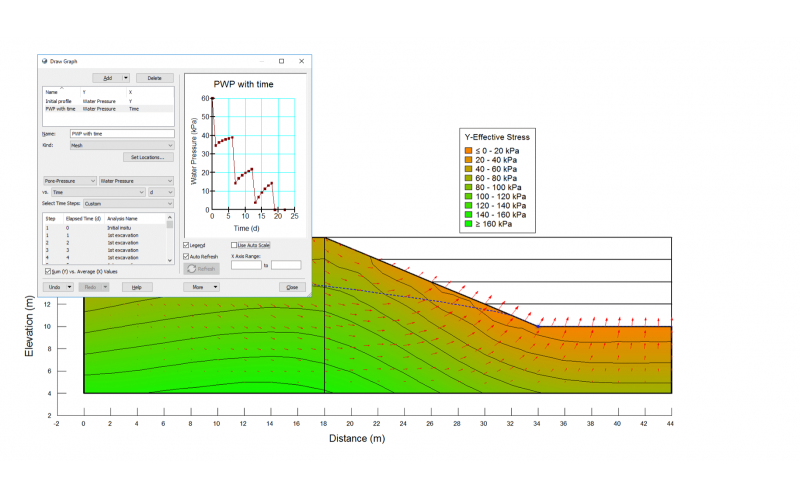

GeoStudio SLOPE3D 水位下降分析

此示例复制了 SEEP/W 和 SIGMA/W 中说明的“快速降水”示例。此示例的目的是演示使用 SEEP3D 分析的孔隙水压力结果进行稳定性分析所需的步骤。有关快速降水背景的更多信息,请参阅 SEEP/W 或 SIGMA/W 示例。使用三维 (3D) 孔隙水压力获得的稳定性结果与原始二维 (2D) 分析的结果进行比较。

2024-05-30 admin

-

GeoStudio 强度折减稳定性

强度折减稳定性是一种通过在弹塑性有限元分析中逐步削弱土体强度直至边坡破坏来获得安全系数的程序。安全系数被认为是使土体强度降低到达到破坏所需的系数(Dawson 等人,1999 年;Griffiths和Lane,1999 年)。此示例说明了如何使用 SIGMA/W 执行强度折减稳定性分析。此外,结果将在称为基于应力的稳定性分析的替代程序的背景下进行讨论。

2024-05-30 admin

-

基坑倾斜桩支护稳定特性及分析方法研究

工程实践已证明基坑倾斜桩无支撑支护具有良好的变形和稳定控制性能。然而,倾斜支护桩稳定特性和分析 方法尚缺乏研究。通过数值模拟研究了倾斜支护桩在基坑开挖过程中变形到破坏的全过程,分析了倾斜角、插入比以 及土体强度对安全系数的影响。推导了基坑倾斜桩支护的抗倾覆与整体稳定安全系数计算方法,并与离心机试验结果 进行了对比分析。结果表明:①针对常规倾斜角度(≤20°),倾斜支护桩临界破坏模式为倾覆失稳;②倾

2024-12-20 iGeo

-

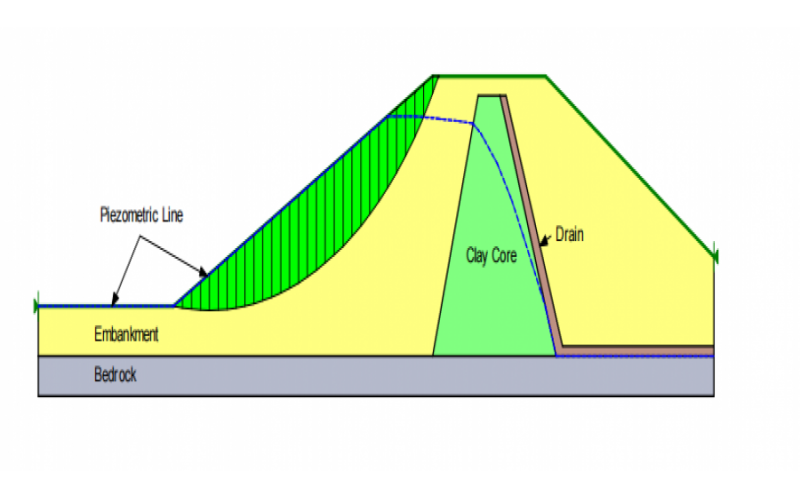

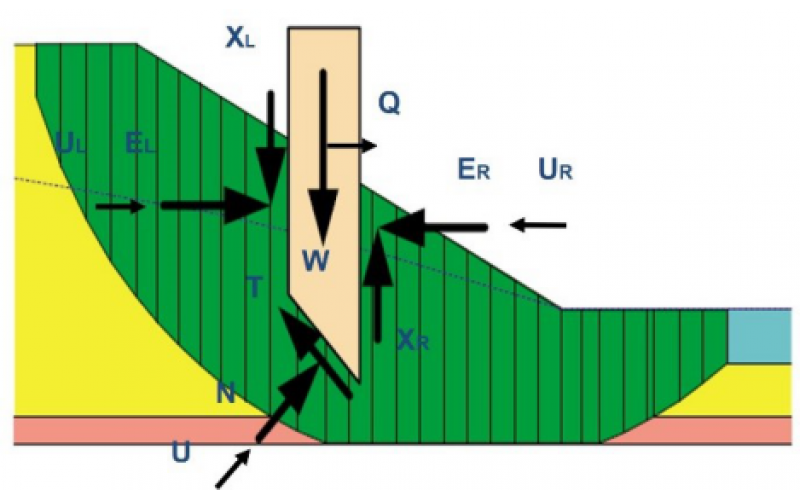

SLOPE/W中的水位骤降分析

SLOPE/W中的水位骤降的边坡稳定分析方法在土石坝的设计中非常重要。在水位骤降过程中,水对上游坝面的稳定影响消失了,但是坝体中的孔隙水压力可能仍然保持很高。结果,上游坝面的稳定性大为降低。坝中孔隙水压力的消散很大程度上受到堤坝材料的渗透性和储水特性的影响。水位骤降过程中,高渗透性的材料快速排水,但是低渗透性材料需要较长时间排水。

2024-05-30 admin

-

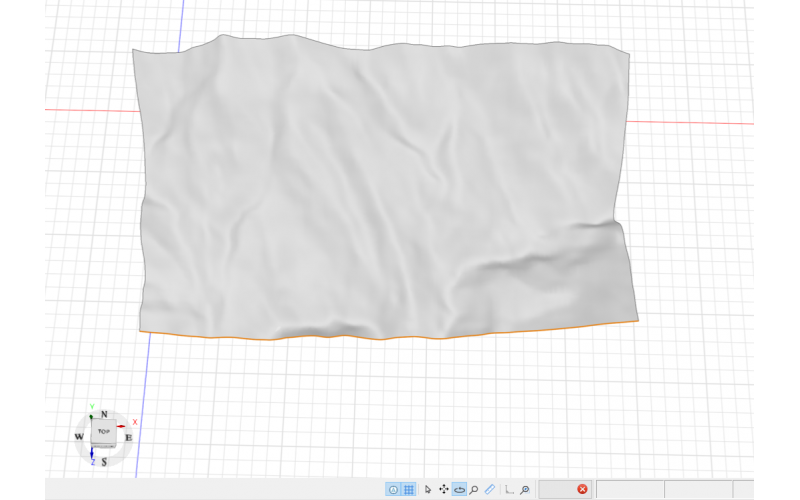

GeoStudio BUILD3D 功能介绍

BUILD3D是GeoStudio中三维模块的建模工具,其强大的基于特征的设计允许快速构建具有复杂地形或地质、隧道或河流以及CAD文件中的三维几何图形的三维岩土模型。

2024-05-30 admin

-

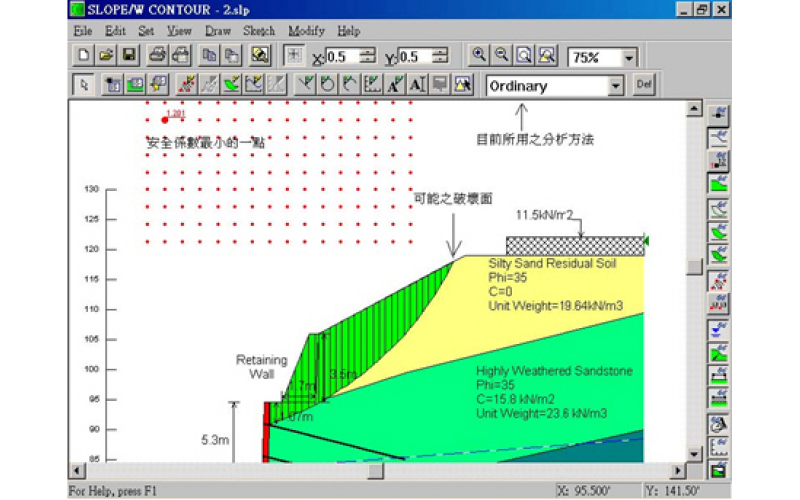

GeoStudio在边坡稳定中极限平衡法的使用

中仿GeoStudio软件的实用性和操作性,使得这款软件成为岩土领域的权威性软件,其已经是岩土工程问题研究的一款强大的使用工具。其中SLOPE/W模块已经成为边坡稳定性一款标杆软件。

2024-05-30 admin

-

GeoStudio边坡稳定分析解决方案

中仿GeoStudio软件中的Slope/W模块在边坡稳定分析中具有功能强大,计算精确,求解效率高等优势,目前被国内众多高校和设计院应用和推广。本方案主要介绍SLOPE/W模块在边坡稳定分析中的应用和解决方案。

2024-05-30 admin