-

高填方土石混合料强度与变形特性及 沉降预测研究

杨校辉 1,2 ,朱彦鹏 1,2 ,郭 楠 1,2(1. 兰州理工大学 土木工程学院,甘肃 兰州 730050;2. 兰州理工大学 西部土木工程防灾减灾教育部工程研究中心,甘肃 兰州 730050)摘要:为解决高填方土石混合料强度与变形计算难题,对不同初始含水量不同初始干密度的土石混合试样进行剪 切试验和压缩试验,深入分析不同土石比试样的强度与变形特性随初始参数的变化规律。结果包括:(1) 初始压

2024-12-20 iGeo

-

燃油箱系统等效应力分析及改进

为了研究矿用自卸车燃油箱系统支架与车架纵梁之间的角焊缝出现开裂的原因,建立有限元模型,考虑路 面不平度的影响,通过有限元分析软件 Adina 对不同充液高度条件下的两种燃油箱壁厚进行流固耦合数值计算。计 算结果表明在不同充液高度条件下降低燃油箱壁厚时,车架纵梁上的最大等效应力出现不同程度的降低。

2024-11-26 iGeo

-

高级切线模量法及其在地基沉降计算中的应用

切线模量法方法简单、参数少,易于工程应用,研究表明在计算常规尺寸的基础时具有较好的精度,而对于 筏板这样的大尺寸基础时,当计算深度较深时,存在计算沉降偏大的问题。为此提出了考虑初始切线模量沿深度增大 的高级切线模量法,通过与实际工程案例和小应变有限元数值计算方法结果比较,高级切线模量法能更符合实际,进 一步发展完善了切线模量法。

2024-12-20 iGeo

-

ADINA 在基坑支撑梁模拟分析中的应用

钢筋混凝土支撑梁在基坑工程中起着极为重要的作用,本文以基坑钢筋混凝土支撑梁为例,运用三维有 限元软件 ADINA 对施加梯形荷载的支撑梁进行仿真模型。通过模型分析支撑梁的变形,轴力变化以及应力和荷 载之间的关系。从仿真模拟中的关系规律得出应力应变监测的重点部位,从而为安全监测和安全施工提供精确有 效的数据参考。

2024-11-26 iGeo

-

富水砂层深基坑悬挂式止水帷幕 降水方案优化研究

基于以色列特拉维夫市某地铁项目现场勘察以及抽水试验数据,采用三维有限元模型对 A 车站深基坑 悬挂式止水帷幕的降水方案进行分析。经计算,国外设计分包提出的降水方案没有考虑不透水层的空间不均匀 分布,造成基坑中部降水深度不能满足现场施工水位要求。通过进一步分析单井流量、降水井排布以及滤管埋 深等因素对降水效果的影响,给出了优化改进建议,增大降水深度的同时减小了基坑两端与中部的水头差,有 利于基坑开挖和节省成本。可供类似项目的设计、施工人员参考。

2024-12-20 iGeo

-

复杂条件下基坑开挖对周边环境变形影响的数值 模拟分析

以武汉老铺片商业及住宅项目深基坑工程为背景,采用有限元软件 PLAXIS 对其进行了基坑开挖全过程的数 值模拟分析,结合模拟计算结果分析了复杂条件下基坑支护结构体系及周边环境的受力、变形情况。数值模拟计算及 实测结果表明:支护结构、周边建(构)筑物及土体的变形均满足规范关于变形控制的要求,证明采用 PlAXIS HS 模 型能够较好的完成复杂条件下基坑开挖对周边环境变形影响的数值模拟分析,同时也证明本工程采用的支护及半逆作 施工方法,能够对复杂条件下基坑开挖对周边环境变形的影响起到有效控制作用。

2024-12-20 iGeo

-

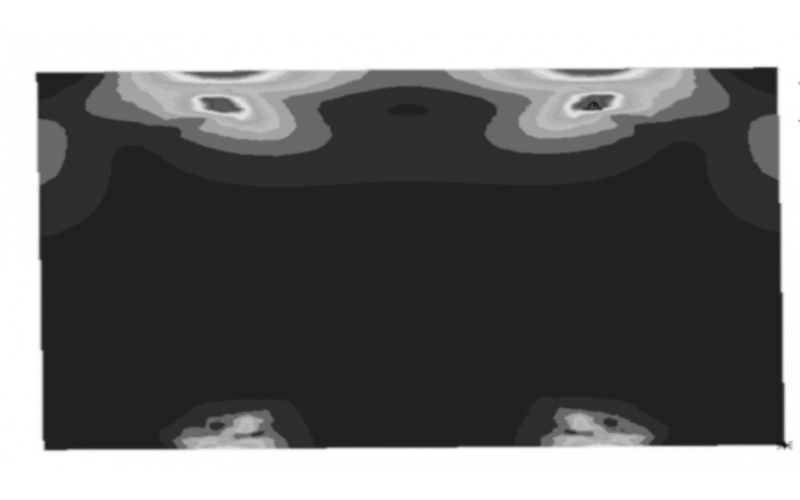

ADINA 程序对深基坑变形三维有限元模拟的应用

深基坑工程一般会在城市建筑物、道路桥梁、地下管线、地铁隧道或人防工程的近旁进行,深基坑一般是为了设置建筑物的地 下室而根据需要进行挖掘的,属于临时性工程,但其工程如果完成不好,则会危及周边的建筑,所以近些年来结深基坑的设计上进行了深 入的研究,采用了信息工程和动态的设计思想。本文采用通用有限元程序ADINA对某基坑工程进行三维动态模拟,通过计算将结果与实 测变形数据对比,以验证模型参数的合理性,并采用此合理参数为基础数据进行数值模拟,研究支护结构变形规律。

2024-11-26 iGeo