-

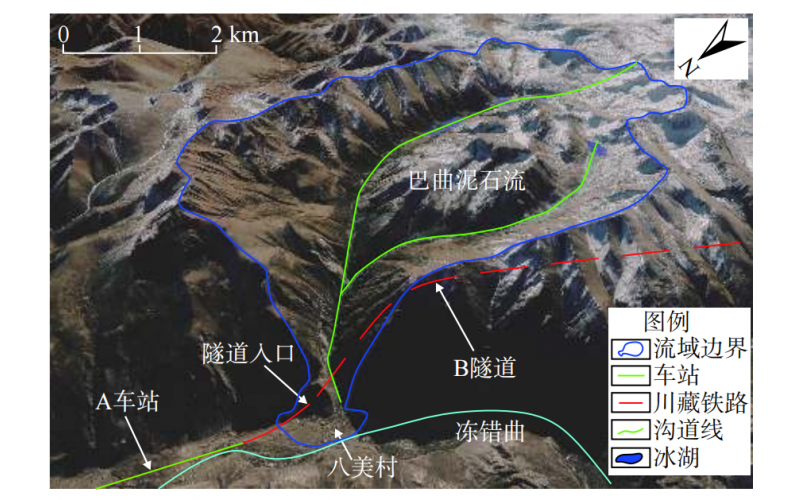

西藏洛隆县巴曲冰湖溃决型泥石流演进过程模拟研究

巴曲冰湖溃决型泥石流紧邻川藏铁路某车站,可能对其建设及运营产生威胁。首先基于现场调查和遥感解译查明 了巴曲泥石流的基本特征,采用规范公式计算了巴曲暴雨泥石流的动力学参数。然后采用无量纲堵塞指数(DBI)评价了巴 曲沟内 7 个主要冰湖堰塞坝的稳定性。评价结果表明:巴曲 1#冰湖堰塞坝的 DBI 值处于非稳定区,3#、4#和 6#堰塞坝的 DBI 值处于非稳定区与稳定区之间,存在发生冰湖溃决的风险。最后,采用快速物质运动模拟软件(RAMMS)单相流数值 方法,模拟分析了巴曲沟在 4 个极端场景下的冰湖溃决演进过程。模拟结果显示:巴曲冰湖溃决后的演进过程分为开始-汇 流-冲出-停积四个阶段,共历时约 4.5 h。在 1#—4#及 6#冰湖堰塞体全部溃决工况下,冰湖溃决泥石流在沟口的最大流速为 5.92 m/s,最大深度为 4.35 m,最大流量为 1 954.42 m3 /s,为暴雨型泥石流的 5.1 倍。除此之外,4 个场景下冰湖溃决洪水的影 响范围都经过拟建车站,泥石流最大深度分别为 1.91,3.36,1.53,4.35 m。因此在车站设计时需采取排导槽或导流堤等工程 措施进行防护治理。上述研究结果可为川藏铁路选线及青藏高原东部地区的冰湖溃决型泥石流防治提供参考。

2025-05-26 iGeo

-

多级加筋土高挡墙的工程特性及影响因素

通过8级加筋土高挡墙工程的现场原位监测,研究多级加筋土高挡墙后土体垂直土压力、墙背侧 向土压力以及土工格栅筋材应变分布规律。结果表明:墙后垂直土压力、墙背侧向土压力和筋材应变均与填土 高度成正比。墙后垂直土压力沿筋材方向呈非线性分布,最大值均靠近筋材中后部;墙背侧向土压力的增长速 率随填土高度的增加而逐渐减小;土工格栅筋材沿筋长方向的应变非常小,且大部分呈双峰值分布,第1个峰 值靠近墙面板,第2个峰值远离墙面板。运用 PLAXIS2D软件进行多级加筋土高挡墙施工过程的数值模拟,研究 筋材长度、间距及填料的内摩擦角对多级加筋土高挡墙水平变形特性的影响。结果表明,筋材的长度和间距对 高挡墙水平变形的影响比较显著。

2024-12-19 iGeo

-

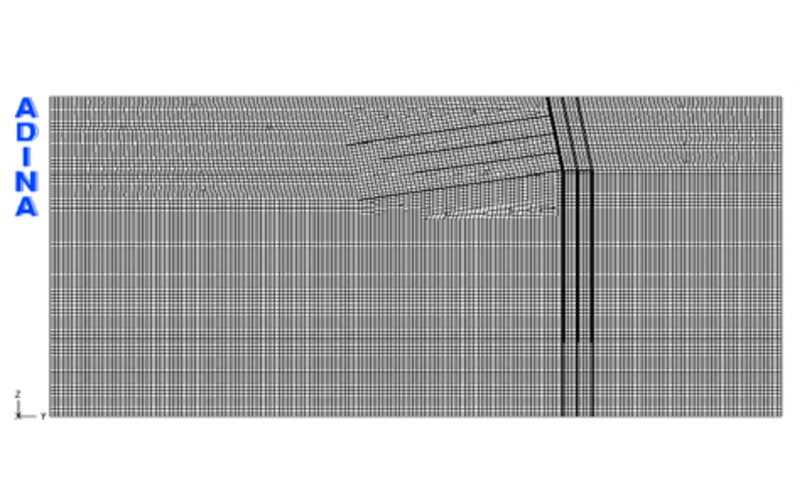

深基坑框架预应力锚杆微型钢管桩联合支护结构力学特性分析

针对深基坑工程在施工场地狭窄和存在回填未固结土及土质松散地区施工时遇到的难题,提出框架预应力 锚杆微型钢管桩联合支护结构,对其结构构成和工作机制进行详细探讨。基于温克尔弹性地基梁理论,建立锚杆 张拉阶段和正常工作阶段时框架预应力锚杆微型钢管桩与土体相互作用的计算模型,并利用位移法和有限差分法 进行求解;借助 ADINA 有限元软件对该联合支护结构的支护效果和力学特性进行分析,将理论值与模拟值进行 对比。结果表明:(1) 理论计算结果与数值模拟结果基本吻合,验证了计算模型和分析方法的合理性;(2) 与所提 出的理论计算方法所得的结果相比,常规不考虑结构间牵连作用计算得到的框架柱内力较小,以此为设计依据使 框架柱偏于不安全,而常规计算得到的微型钢管桩内力值较大,使设计过于保守;(3) 与桩锚支护和地下连续墙 支护结构相比,该联合支护结构可以有效的控制基坑变形且内力分布更加合理,体现了该联合支护结构优越的支 护特性,可为类似深基坑支护结构的设计提供理论依据和参考。

2024-11-20 iGeo

-

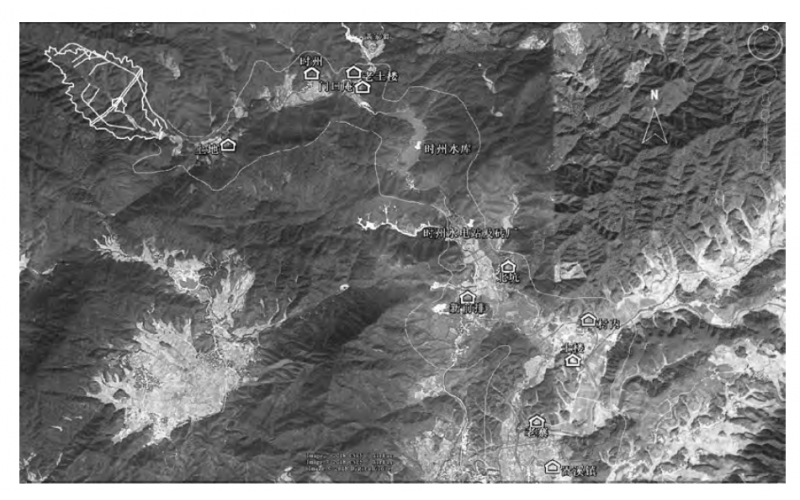

模型试验及数值模拟下尾矿库溃坝尾砂流演变预测

尾矿库溃坝所产生的尾砂流类似于地质灾害中的泥石流,具有发展迅速、破坏性强、影响范围广和预警时 间不足等特点,研究溃坝尾砂流的演变规律及其影响范围对防灾减灾具有重要的意义。 该研究利用 RAMMS碎屑流软件 建立了数值三维模型进行数值仿真溃坝模拟,通过物理模型(1∶ 150)试验研究了溃坝的尾砂流对下游的演变进程和影响 范围,并将其试验数据与数值计算结果对比分析,验证了数值模拟在溃坝仿真上的可靠性和有效性。 结果表明:以漫顶水 流到达拦砂坝底开始计时,尾矿坝溃坝 9 min 尾砂流开始冲击距尾矿坝 0. 7 km 处的下游村庄;随着溃坝的持续,溃坝泥 砂淤积逐步加深,水位继续升高,并在 18 min 对下游造成全面淹没,影响范围达 0. 558 km2 ,库内尾砂的溃泄总量可达 1. 3 × 107 m 3 。 建议在尾矿库的设计、管理和风险评估过程中,结合潜在的危险范围,合理的增加防灾减灾的措施。

2025-05-26 iGeo

-

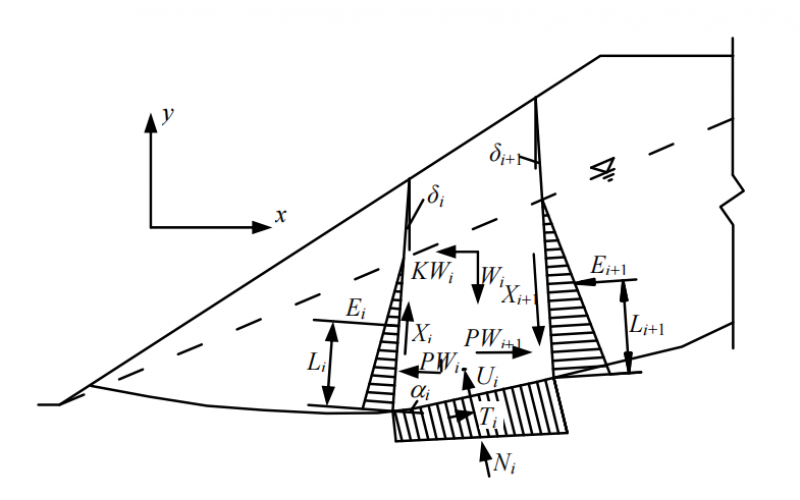

多层软弱夹层边坡岩体破坏机制与稳定性研究

以大量的实际工程为基础,基于 Sarma 极限平衡法和有限元强度折减法探讨层状岩质边坡在不同岩层倾角 θ、边坡 坡角 β、结构面间距 h 条件下的安全系数与破坏面位置的变化规律,揭示复杂多层软弱夹层边坡岩体的破坏机制及稳定性特 征。结果表明:不同 θ 条件下边坡岩体失稳机制和破坏面位置不同,随着 θ 的增大,破坏机制表现为滑移破坏→滑劈破坏→ 崩塌破坏→倾倒破坏→滑移破坏;当 β、h 一定时,直立层状边坡的稳定性略大于水平层状边坡,反倾向边坡的稳定性明显 大于顺层边坡;β 直接影响边坡岩体破坏特征,当 β 由 30°增大至 60°时,顺层边坡的安全系数约降低 53%;反倾向层状边坡 的安全系数约降低 40%;h 对边坡岩体破坏机制的影响较小,但对稳定性的影响较大,建议工程实践中加强密集结构面岩质 边坡的监测和加固工作。

2024-12-04 iGeo

-

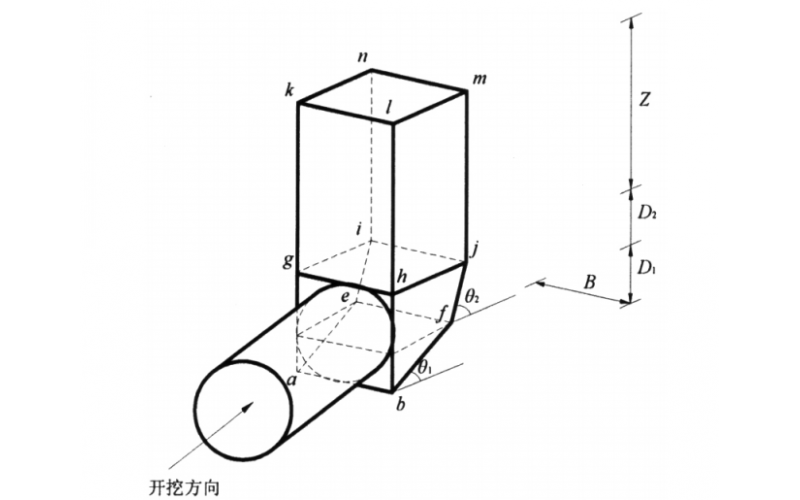

上硬下软地层盾构隧道开挖面极限支护力分析

极限支护力是保证盾构隧道开挖面稳定性的关键参数.但目前鲜有学者研究上 硬下软地层中盾构隧道开挖面极限支护力的现状.本文基于极限平衡法和筒仓理论,假设破 坏面为折线,建立了适用于该地层的盾构隧道开挖面极限支护力计算模型,并得到其计算公 式;进而对该地层模型进行数值模拟.结果表明,与不考虑地层分层的传统方法相比较,本文 方法与数值计算结果更为吻合,证明了当开挖面横跨上硬下软地层时考虑分层的必要性.在 此基础上,对埋深、上下土层厚度及土体强度指标等参数对极限支护力的影响进行了分析. 结果表明:当上下地层土质不同时,考虑分层与否所得的极限支护力差异较大.因此,上硬下 软地层不能等同于均质土层,在工程实践中需予以考虑.

2024-11-20 iGeo

-

雷布大箐“9·17”泥石流灾害发育特征及运动过程模拟分析

2016 年 9 月 17 日,云南省元谋县黄瓜园镇暴发特大山洪泥石流灾害,尤其是雷布大箐暴发力最强、波及 面最广、损毁最严重,并在龙川江堆积区形成堰塞体,致使龙川江干流堵塞 19 h,严重威胁上游黄瓜园镇的生命财 产安全。以雷布大箐泥石流沟为研究对象,通过实地调查和资料整理,分析了泥石流灾害的地质背景及形成条件, 采用 RAMMS 模拟软件进行数值模拟研究,重现泥石流运动过程; 根据运动过程模拟结果,对泥石流进行危险性分 区,并将模拟结果与实地调查结果对比,两者差异较小,表明模拟分析较为客观,符合实际。

2024-12-19 iGeo

-

盾构隧道下穿老旧建筑物群微沉降控制技术研究

中心城区盾构隧道下穿老旧建筑物的沉降控制是盾构施工的焦点问题。通常沉降控制方法是通过地表沉降监 测数据,决定是否进行二次注浆,但地表及建筑物变形早已发生。为了弥补传统方法沉降处置滞后的不足,提出了“微 沉降”施工控制技术,开发了壁后注浆雷达实时检测系统与自动化监测预警平台,在地表沉降发生之前及时注浆填充 地层损失的空隙,防止地表沉降,保证老旧建筑物安全。济南轨道交通 R3 线王—裴区间隧道下穿越的老旧建筑物群, 建造时间多为 20 世纪 70—80 年代,部分墙体风化严重,大大增加了地表沉降控制、建筑物保护难度。首先,利用三 维有限元软件,对隧道下穿苏宁大楼和农业银行进行三维数值模拟,认为适当增加注浆压力可以有效减小地表沉降值, 模拟结果与监测数据较为吻合。其次,为了掌握壁后注浆质量,控制隧道下穿化肥厂宿舍楼时的地表变形,开发了壁 后注浆雷达实时检测技术,在衬砌拼装间隙检测注浆质量,动态调整注浆压力及注浆量,有效控制了地表沉降。同时, 项目采用自动化监测和人工监测联合的监测方案,实时监测建筑及地表变形,并通过移动端手机应用实时掌握变形情 况,可及时采取措施。利用雷达实时检测结果与地表监测结果,地上地下联动,地表沉降被控制在 5 mm 之内,最终基 本实现了“微沉降”的目标,建筑物得到了良好的保护。

2024-12-04 iGeo