-

复杂软土地区深基坑内支撑与锚索共同作用初探

针对填海软土地区深基坑采用的排桩加上部内支撑、下部预应力锚索复合支护结构进行了分析,基坑上部刚 度较大的内支撑的存在有效减小了基坑的变形、优化了围护结构的受力,下部预应力锚索可以为桩基提供施工所需空 间、减小支撑与地下室施工的相互影响。通过现场监测情况分析及数值模拟初步探索了内支撑与锚索的共同作用,体 现了上撑下锚复合支护结构在软土地区的施工便利性及造价优越性,可为类似工程提供参考。

2024-12-20 iGeo

-

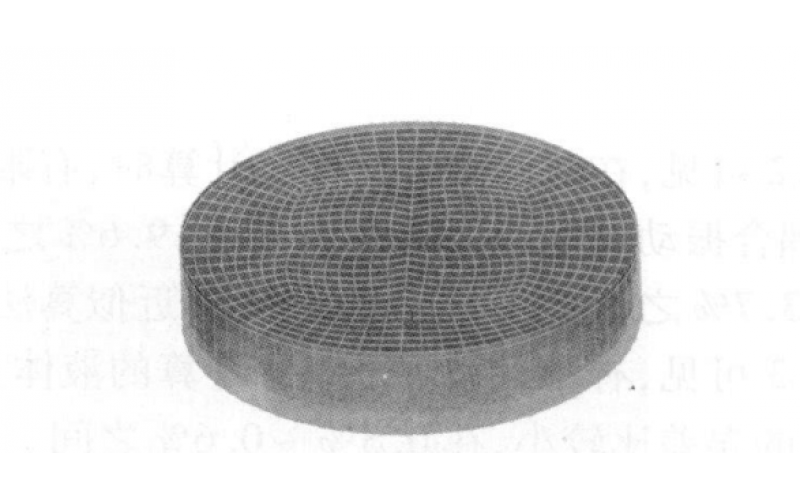

15 ×10 4 m 3浮放储罐的模态分析

以 15 ×10 4 m 3储罐为例 ,应用 AD INA有限元程序及《规范 》算法对其进行了模态分析。结果表 明 ,有限元法与规范近似算法计算的模态比较接近 , 15 ×10 4 m 3储罐液固耦合振动低频的振动形式比较 丰富 ,以 cos nθ, sin nθ型梁式振动为主 ;液体晃动低频的振动形式较单一 ,为 cos nθ, sin nθ型梁式振动 ; 储罐液固耦合频率对地基刚度变化敏感 ,液体晃动频率对储液高度变化敏感。

2024-11-26 iGeo

-

复合成层地层浅埋隧道开挖地表沉降规律分析

为探究本构模型对浅埋隧道开挖诱发地表沉降规律的影响,考虑摩擦性与临界状态土体本构模型,对复 合成层地层浅埋隧道开挖诱发的地表沉降槽进行了分析. 首先,基于 PlAXIS 3D 有限元平台建立砂-黏复合地层 浅埋隧道数值模型,材料模型选用 3 类本构模型(莫尔库伦(MC)、修正剑桥(MCC)、硬化小应变(HSS))及其组 合模型;其次,利用参数等值转换关系,深入探讨了本构模型的选取对隧道开挖地表沉降槽宽度与深度的影响;最 后,结合经验公式计算并对比分析,研究基于 3 类本构模型及其组合模型的沉降槽数值模拟与经验计算结果存在 差异的原因. 结果表明:上、下地层均采用 HSS 模型时,最大沉降量及沉降槽宽度与经验公式的计算结果吻合度 较高,最大沉降量相差不超过 7.3 mm;上、下地层均采用 MC 模型时,出现地表隆起的不合理现象;下卧地层采 用 MCC 模型、上伏地层分别采用 MC 模型和 HSS 模型,即采用 MC -MCC 模型和 HSS -MCC 模型时,其数值预 测的最大沉降量高于经验公式计算值,达 24.8 mm,而沉降槽形状相对于经验公式预测结果“窄而陡”;在针对 HSS 模型的参数敏感性分析中发现,若卸载再加载模量与初始剪切模量变化值为 5%,将导致地表最大沉降量分 别改变 1.5% 和 1.0%.

2024-12-20 iGeo

-

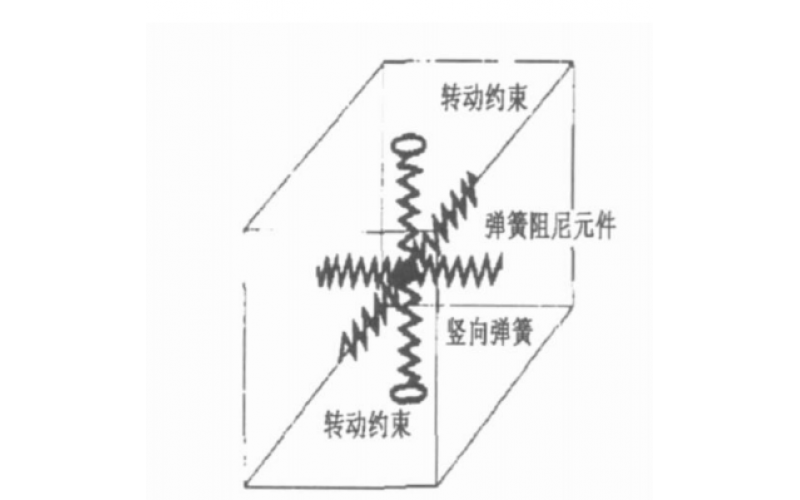

15 ×10 4 m 3储罐的动特性分析

立式钢制圆柱形储罐向着大型化和浮放式发展 ,其动力特性参数 ,如结构的固有频率和固有振 型 ,在地震工程中经常被使用 ,以 15 ×10 4m 3储罐为例 ,应用 AD INA有限元程序 ,采用弹簧单元来模 拟地基 ,考虑液固耦合效应对其进行了模态分析。结果表明 :采用弹簧单元来模拟地基进行储罐的分 析时 ,有限元与规范近似算法比较接近 ; 15 ×10 4m 3储罐液固耦合振动低频的振动形式比较丰富 ,以 cosnθ、sinnθ型梁式振动为主 ,液体晃动低频的振动形式比较单一 ,即 cosnθ、sinnθ型梁式振动 ;液固耦 合振动频率对地基刚度最为敏感 ,储液高度与储罐高径比次之 ,受罐壁厚度的影响比较小 ;液体晃动 频率对罐壁厚度和地基刚度不敏感 ,对储液高度与高径比则比较敏感。

2024-11-26 iGeo

-

非对称开挖条件下基坑变形性状分析

根据现场实际情况,采用有限元分析软件 PLAXIS,对基坑在不同挖深差和挖深分界面位置不同条件下的非对称开 挖进行了模拟。通过对实际工程进行模拟研究发现,随着挖深差的增加,基坑两侧的地表沉降均增加,开挖深部位的地表沉 降和沉降影响范围均大于开挖较浅处;坑底隆起在界面处发生较大的差异变形,挖深差越大,界面处的差异变形越明显;随 着开挖分界面向较浅侧移动,开挖深部位的隆起变形逐渐趋于稳定,隆起曲线变化趋势向挖深较浅侧增加。通过研究,可以 了解不对称开挖基坑受力及变形的性状和不利因素,从而指导施工,控制不对称开挖的挖深差和界面位置,减少工程风险。

2024-12-19 iGeo

-

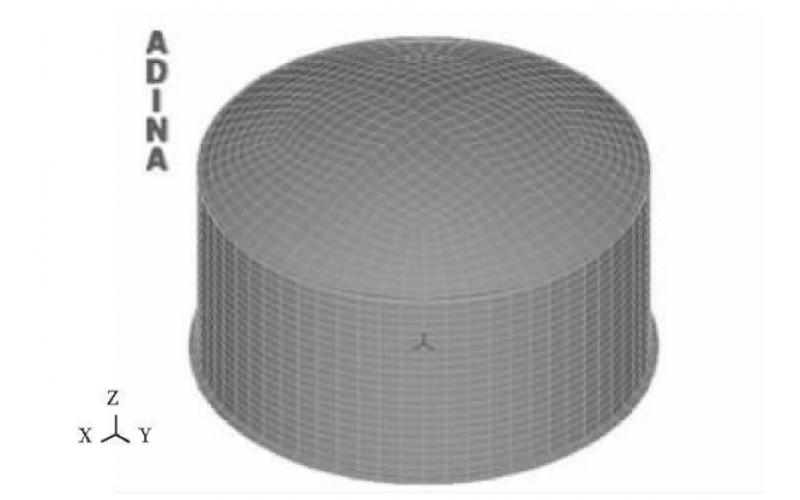

16万方LNG储罐的动特性分析

以 16 @ 10 4 m 3 LNG储罐为例, 应用 AD INA有限元软件中的 Lanczos特征值算法, 考虑液固耦合效 应研究其动力特性参数。结果表明: 内罐液固耦合基本振动频率较低, 振动形式以 cosnH型梁式振动为 主, 液体晃动为低频的振动; 外罐基本振动频率较高, 振动形式也以 cosnH型梁式振动为主。内罐的液固 耦合前三阶频率分别为 1. 979, 4. 766, 6. 491 H z; 液体晃动前三阶频率分别为 0. 104, 0. 185, 0. 235 H z; 外 罐前三阶频率分别为 6. 509, 12. 37, 22. 16 H z 。

2024-11-26 iGeo

-

非对称局部冲刷条件下组合受荷桩水平承载力分析

冲刷是导致深水桩基失效的重要原因。由于水流具有方向性,冲刷坑常呈非对称形状,这可能会对桩 基产生更不利影响。鉴于此,基于非对称冲刷坑模型求出任意深度处的极限土抗力,得到修正的 p-y 曲线。引入 余弦函数表征径向土压力分布,考虑冲刷效应修正的被动侧桩侧摩阻力、“P-Δ”效应及冲刷引起的自由段变 化,构建桩身挠曲微分方程,提出非对称冲刷条件下组合受荷桩基水平承载力计算方法。通过与室内试验结 果、有限元模拟结果对比验证本文方法的合理性。研究结果表明:采用传统对称冲刷模型与非对称冲刷模型计 算的桩基水平承载力差异显著,且该差异随着桩两侧冲刷坑深度、宽度增大以及坡度减小而愈发明显;冲刷效 应会放大“P-Δ”效应,增大非对称冲刷和传统对称冲刷计算理论之间的差异;被动侧冲刷深度 Sd2 增大使得弯 矩最大值位置不断下移,并与冲刷坑底部的距离减小。

2024-12-19 iGeo

-

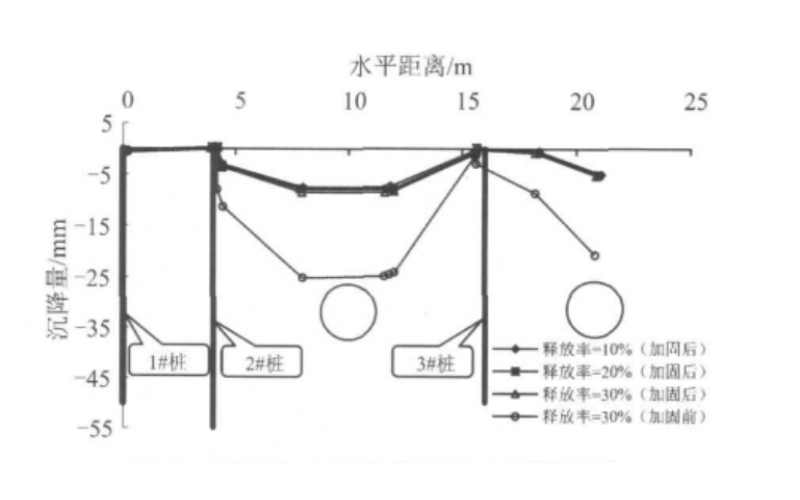

地铁盾构隧道下穿城际铁路地基加固方案安全性分析

苏州某地铁盾构隧道下穿沪宁城际铁路施工时,原有铁路地基加固方案产生的沉降量不能满足高 速铁路的要求,因此,结合原加固措施,采用板+桩组合结构的形式对地基进行加固。对 此 方 案,采 用 二 维 有 限元法分析不同应力释放率下盾构施工引起的地表沉降规律。当应力释放率为30%时,盾构 下 穿 处 板+桩 组 合 结构的沉降量为3.9mm,满足高速铁路无砟轨道对工后沉降的要求,但此时板+桩组合结构中的加固板将与其 下方土体脱离。采用三维有限元方法,对高速铁路轨道结构进行静、动应力响应分析。结 果 表 明:当 加 固 板 与 其下部土体脱离时,在自重应力作用下,钢轨轨面的最大变形为0.582mm,满足轨道不平顺的要求;在最大列 车动荷载作用下,轨道板和加固板的最大拉应力分别为0.93和1.02 MPa,均小于规范中所要求的疲劳强度修 正值。由此可知,在盾构隧道下穿施工时,城际铁路地基采用板+桩组合结构形式的加固方案,是 能 够 保 证 运 营安全的。

2024-11-20 iGeo