-

工程桩对基坑回弹变形影响的数值模拟分析

基坑开挖过程中的卸荷作用,会导致基坑坑底产生回弹变形,而工程桩的存在对基坑回弹变形的影响不可忽 视。利用有限元软件 PLAXIS 3D,以某长大隧道工程为依托,通过模拟不同工况的计算,研究坑内工程桩对基坑回弹 变形的影响规律。结果表明,坑底工程桩的桩长、桩径、桩刚度在一定范围内对基坑回弹变形有着非常显著的影响, 而超过一定范围后影响并不明显,因此合理选取工程桩参数可以实现对基坑回弹变形的有效控制。

2024-12-20 iGeo

-

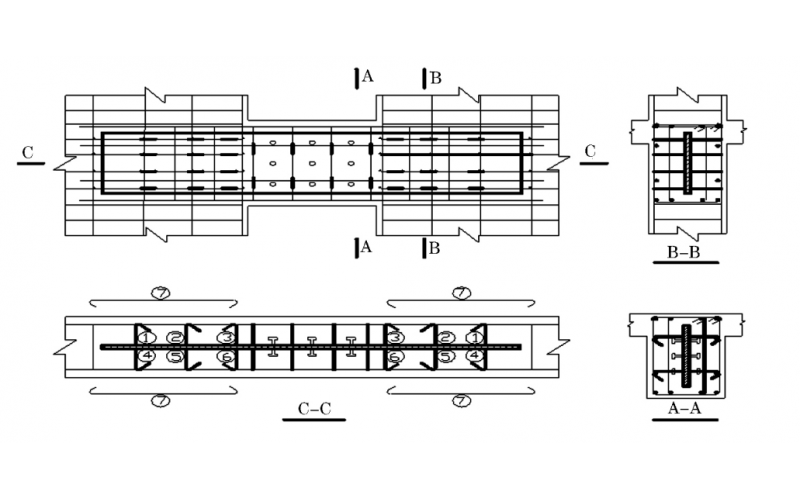

基于ADINA的改进焊接箍筋混凝土-钢板组合连梁抗震性能研究

利用有限元软件 ADINA 建立了改进焊接箍筋钢板 - 混凝土组合连梁数值计算模型,分别对 嵌有 8mm、10mm 和 12mm 厚度钢板的钢筋混凝土 - 钢板组合连梁的抗震性能进行计算分析。结果 表明: 3 种钢板厚度对连梁混凝土的破坏过程和范围影响不大。而钢板本身的损伤较小,表明具有进 一步承载和变形的能力; 计算得出的滞回曲线形状饱满,试件有较好的延性与耗能能力。墙肢部分 的箍筋轴向应变值处于较低的水平,能保证对边缘构件中受力纵筋的约束作用。

2024-11-28 iGeo

-

根系形态和层次结构对根土复合体力学特性影响研究

植物根系的结构特征包括形态和层次结构,对根土复合体力学特性影响显著。通过开展黑麦草生长参数测试 及直剪试验,获得了不同时期根土复合体的力学特征;采用自主研发的 MechRoot 程序建立了符合黑麦草根系结构特征 的根土复合体模型,研究黑麦草不同形态和层次结构根系在直剪过程中的轴力水平以及占比情况,阐明了根系形态与 层次结构对根土复合体力学特性影响及固土作用机理。研究表明:植物根系能明显提高土体的强度,根土复合体的抗 剪强度增加主要是由黏聚力增加引起,增幅最大达 4.99 kPa;随根系形态复杂程度增加,剪切过程中根系能够调动更大 范围土体抵抗剪切变形,根系周围的剪切带和塑性区分布范围不断增加,并向根系周围集中,根土复合体的抗剪强度 提高;根土复合体剪切过程中,各层次根系发挥作用逐渐变化,一级根、二级根、三级根的轴力水平分别为 3.87,1.50, 0.15 N,随根系生长发展,二级根、三级根参与到根系固土作用的比例不断增大,最大贡献分别为 43.69%,13.80%。

2024-12-20 iGeo

-

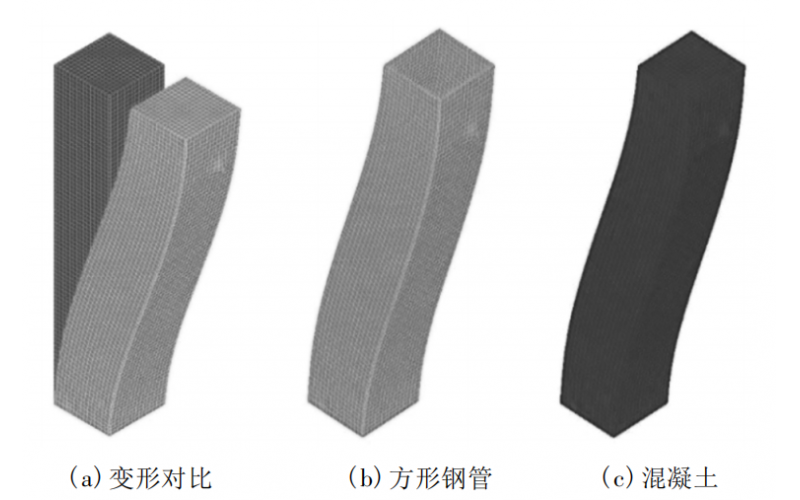

钢管混凝土柱的非线性变形及受力性能研究

首先选取了方钢管混凝土柱与圆钢管混凝土柱试验数据各 3 组,基于有限元理论,应用 ADINA 软件对 钢管混凝土柱进行数值模拟,并将模拟结果与试验值进行比较。结果表明,模拟的荷载位移曲线与试验滞回曲线 的骨架曲线吻合较好。基于以上结果,利用 ADINA 软件模拟了钢材参数、混凝土物理参数、柱高、轴压比、长细比、 钢管与混凝土截面积均相同的方、圆钢管混凝土柱,对比分析了两种形式截面的钢管混凝土柱的变形及受力情 况,结果表明,相同条件下,圆钢管混凝土柱的变形性能优于方钢管混凝土柱; 圆钢管混凝土柱表面受力较大,表 面易出现应力集中情况。

2024-11-28 iGeo

-

根系和裂隙对土体水力和力学特性影响数值模拟

为探究根系和裂隙对土体水力及力学特性的影响,利用有限元软件计算降雨过程中裂隙和根土间隙对渗流场的影响, 并以渗流计算结果为基础,分析降雨对根系固土作用的影响,采用分区强度折减法对降雨前后根−土复合体进行直剪试验模 拟,同时考虑了侧根倾角的影响。结果表明,裂隙和根土间隙为雨水入渗提供优先通道,降雨影响深度随裂隙深度增加而增 加;有根系时降雨影响深度由主根深度决定,侧根倾角对其影响较小,考虑根土间隙影响的降雨影响深度相较于无根系工况 增加了 93.3%;根系能显著提高土体的抗剪强度,相对于垂直主根方向的不同倾角,侧根增加土体抗剪强度由大至小依次为 60º、45º、30º侧根和无根系;雨水入渗降低了土体强度,同时削弱了根系固土作用,使得降雨后根-土复合体抗剪强度大幅 降低,是许多植被覆盖边坡仍发生浅层滑动原因之一。

2024-12-20 iGeo

-

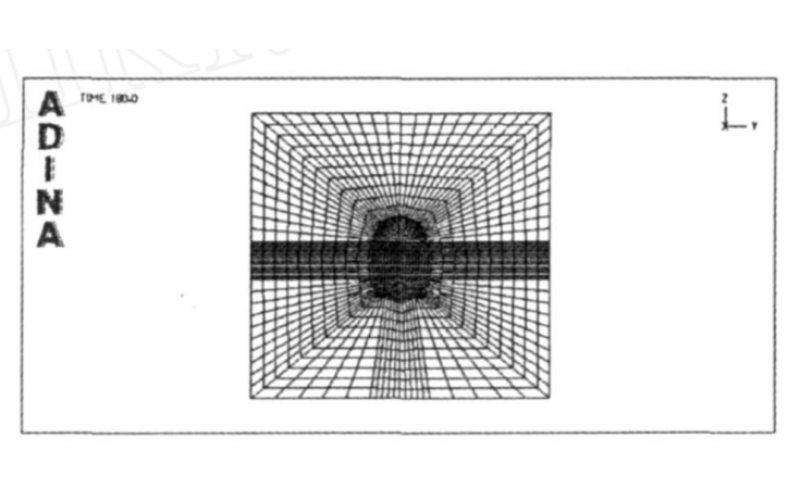

ADINA在模拟隧道锚杆支护系统中的应用

以某隧道为研究对象 ,通过现场实测 ,得出隧道围岩的材料参数 ,以大型非线性有限元软件 AD INA为 研究工具 ,建立有限元模型 ,采用符合实际的土体模量 ,建立有限元计算模型 ,通过改变锚杆支护相关参数 ,进行大 量模拟运算。计算数据结果表明 :随着锚杆长度的增加 ,围岩顶点下沉量不断减小 ,长度增大到 3. 0m时 ,下沉量的 速率开始减小 ;同时 ,边墙的收敛量也是逐渐减小的 ,长度增大到 2. 5m时 ,收敛量的速率开始减小。通过观察围岩 的垂直方向与水平方向的位移变化 ,得出不同支护参数对围岩位移的影响规律。

2024-11-26 iGeo

-

隔离桩对基坑外既有隧道变形控制的优化分析

隔离桩对土体深层位移的影响及用于控制一定埋深的邻近既有隧道的作用机制尚缺乏研究。针对天津市采 用隔离桩保护邻近既有隧道的某深大基坑工程,实测地下连续墙、坑外土体、隔离桩及隧道的变形。后在工程实 测基础上,采用考虑土体小应变特性的有限元方法,对隔离桩的作用机制进行参数分析,研究隔离桩对土体深层 位移及隧道位移的控制机制。研究结果表明,隔离桩在控制坑外土体、隧道水平位移时同时存在阻隔作用和牵引 作用,当牵引作用较大时,隔离桩反而可加大一定深度范围内土体及该范围内隧道的水平位移;由此提出埋入式 隔离桩的形式,可减小其牵引作用从而主要发挥其隔离作用,并减小隧道水平位移。同等条件下,隔离桩距隧道 较近时隔离效果更好。

2024-12-20 iGeo

-

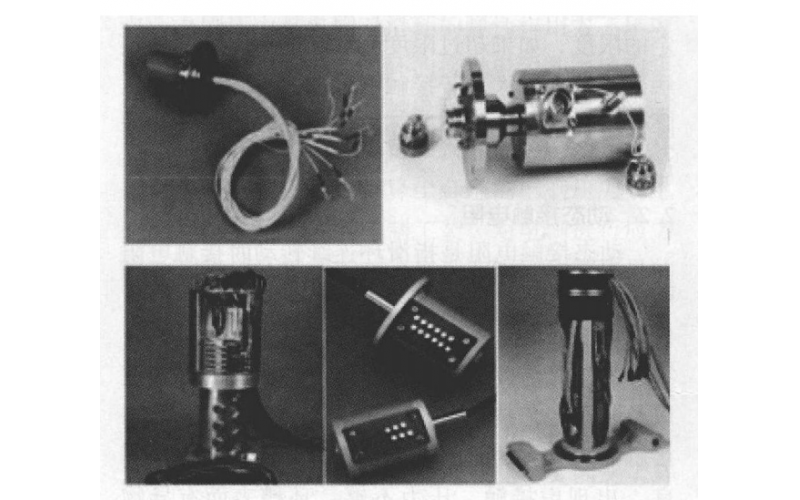

精密导电滑环的关键技术及发展趋势

精 密 导 电 滑 环 是 一 种 广 泛 应 用 于 惯 导 平 台 、 控 制 力 矩 陀 螺 、 工 业 控 制 、 视 频 监 控 、 转 台 等 的 关 键 部 件 , 实 现 功 率 、 信 号 电 流 在 两 个 相 对 旋 转部 件 间 传 递 。 本 文 介 绍 了 精 密 导 电 滑 环 的 分 类 、 结 构 及 技 术 特 点 , 详 细 论 述 了 导 电 滑 环 的 各 项 主 要 技 术 指 标 及 其 影 响 因 素 , 重 点 分 析 了 导 电 滑 环 的 摩 擦 副 接 触 材 料 、 电 刷 成 型 、 灌 封 肢工 艺 、 导 电 杆 加 工 、 指 标 测 试 等 关 键 技 术 及 解 决 途 径 , 展 望 了 精 密 导 电 滑 环 的 应 用 前 景 和 发 展趋 势 。

2024-11-26 iGeo