-

Rocscience岩土工程软件集成权威指南

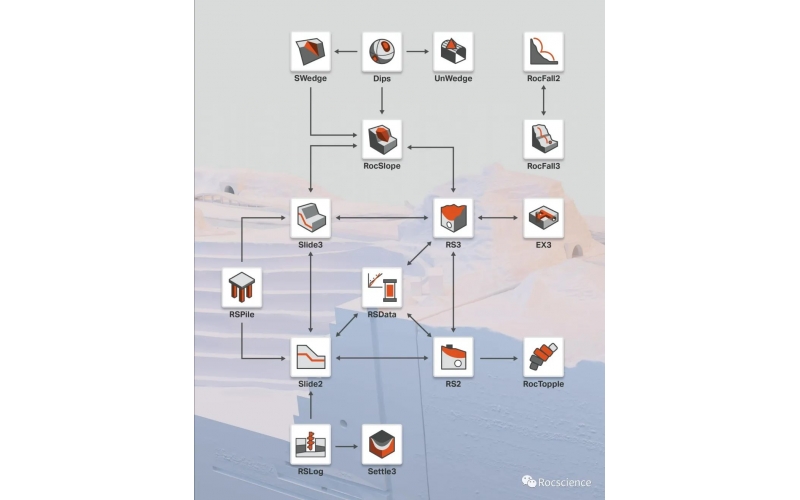

集成如何帮助您进行岩土分析? 土木和采矿工程师一直依赖创新的岩土工程解决方案进行复杂分析。使用多个程序可以提供所需的全面洞察力,然而,这往往需要在程序之间切换并手动传输数据。这就是集成发挥作用的地方。 自从Rocscience开始创业以来,我们的重点一直是创建可靠、易于使用并帮助您提高效率的创新工具。我们理解您在使用多个程序时面临的日常挑战。正因为如此,开发我们的程序之间的集成,并使它们能

2024-05-30 iGeo

-

黄土高填方沉降规律分析及工后沉降反演预测

为了揭示黄土高填方的沉降规律,并预测其工后沉降,对某高填方的监测成果进行分析,将 FEM 数值计 算与分层迭代反演方法结合,对高填方的工后沉降进行反演预测。分析结果表明:填方体自身沉降占总沉降的 63% 而原地基沉降占 37%,施工期产生沉降的主要原因是非饱和土孔隙气压密及排气固结,原地基和填方厚度的不均 匀是地表差异沉降的主要原因。分层迭代反演法与 FEM 结合能更精确的反映施工加载对填土形变参

2024-12-20 iGeo

-

GeoStudio公路铁路行业解决方案

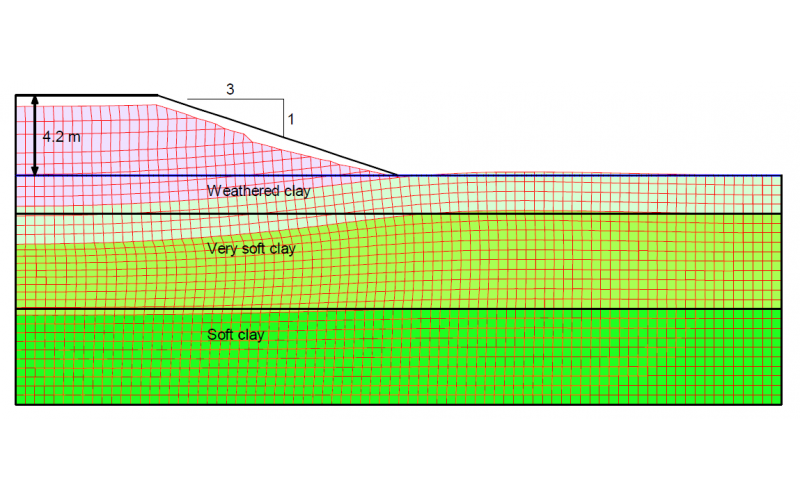

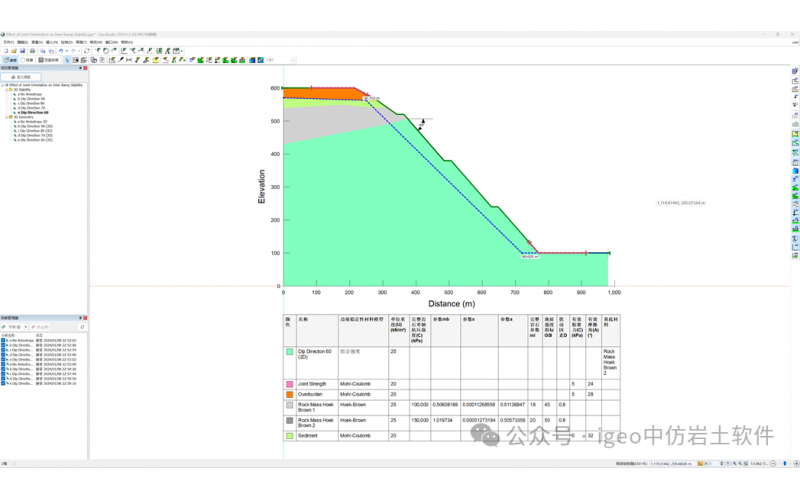

序公路铁路工程中,从道路到隧道、桥梁都需要考虑岩土问题。例如:在路基填筑过程中需要考虑不均匀沉降及稳定性;强降雨工况对路基稳定性的影响;在隧道开挖过程中,需要考虑变形情况以及结构受力情况;在桥梁的修筑过程中,需要考虑桩基础的稳定和破坏问题。这些岩土工程问题是运用工程地质学、土力学、岩石力学解决各类工程中关于岩石、土的工程技术问题的科学,其本质是岩体或土体稳定、渗流和变形的问题。有限单元法作为工程数

2024-05-30 iGeo

-

高填方土石混合料强度与变形特性及 沉降预测研究

杨校辉 1,2 ,朱彦鹏 1,2 ,郭 楠 1,2(1. 兰州理工大学 土木工程学院,甘肃 兰州 730050;2. 兰州理工大学 西部土木工程防灾减灾教育部工程研究中心,甘肃 兰州 730050)摘要:为解决高填方土石混合料强度与变形计算难题,对不同初始含水量不同初始干密度的土石混合试样进行剪 切试验和压缩试验,深入分析不同土石比试样的强度与变形特性随初始参数的变化规律。结果包括:(1) 初始压

2024-12-20 iGeo

-

高级切线模量法及其在地基沉降计算中的应用

切线模量法方法简单、参数少,易于工程应用,研究表明在计算常规尺寸的基础时具有较好的精度,而对于 筏板这样的大尺寸基础时,当计算深度较深时,存在计算沉降偏大的问题。为此提出了考虑初始切线模量沿深度增大 的高级切线模量法,通过与实际工程案例和小应变有限元数值计算方法结果比较,高级切线模量法能更符合实际,进 一步发展完善了切线模量法。

2024-12-20 iGeo

-

复合成层地层浅埋隧道开挖地表沉降规律分析

为探究本构模型对浅埋隧道开挖诱发地表沉降规律的影响,考虑摩擦性与临界状态土体本构模型,对复 合成层地层浅埋隧道开挖诱发的地表沉降槽进行了分析. 首先,基于 PlAXIS 3D 有限元平台建立砂-黏复合地层 浅埋隧道数值模型,材料模型选用 3 类本构模型(莫尔库伦(MC)、修正剑桥(MCC)、硬化小应变(HSS))及其组 合模型;其次,利用参数等值转换关系,深入探讨了本构模型的选取对隧道开挖地表沉降槽宽度与深度的影响;最 后,结合经验公式计算并对比分析,研究基于 3 类本构模型及其组合模型的沉降槽数值模拟与经验计算结果存在 差异的原因. 结果表明:上、下地层均采用 HSS 模型时,最大沉降量及沉降槽宽度与经验公式的计算结果吻合度 较高,最大沉降量相差不超过 7.3 mm;上、下地层均采用 MC 模型时,出现地表隆起的不合理现象;下卧地层采 用 MCC 模型、上伏地层分别采用 MC 模型和 HSS 模型,即采用 MC -MCC 模型和 HSS -MCC 模型时,其数值预 测的最大沉降量高于经验公式计算值,达 24.8 mm,而沉降槽形状相对于经验公式预测结果“窄而陡”;在针对 HSS 模型的参数敏感性分析中发现,若卸载再加载模量与初始剪切模量变化值为 5%,将导致地表最大沉降量分 别改变 1.5% 和 1.0%.

2024-12-20 iGeo

-

非对称开挖条件下基坑变形性状分析

根据现场实际情况,采用有限元分析软件 PLAXIS,对基坑在不同挖深差和挖深分界面位置不同条件下的非对称开 挖进行了模拟。通过对实际工程进行模拟研究发现,随着挖深差的增加,基坑两侧的地表沉降均增加,开挖深部位的地表沉 降和沉降影响范围均大于开挖较浅处;坑底隆起在界面处发生较大的差异变形,挖深差越大,界面处的差异变形越明显;随 着开挖分界面向较浅侧移动,开挖深部位的隆起变形逐渐趋于稳定,隆起曲线变化趋势向挖深较浅侧增加。通过研究,可以 了解不对称开挖基坑受力及变形的性状和不利因素,从而指导施工,控制不对称开挖的挖深差和界面位置,减少工程风险。

2024-12-19 iGeo